日本发动机技术的领先地位与中国的挑战:突破三大难题的探索

导读:汽车作为现代交通的核心组成部分,其核心部件——发动机的技术水平决定了汽车的性能与竞争力。日本作为全球汽车工业的先行者,其发动机技术在全球范围内的领先地位是无可置

汽车作为现代交通的核心组成部分,其核心部件——发动机的技术水平决定了汽车的性能与竞争力。日本作为全球汽车工业的先行者,其发动机技术在全球范围内的领先地位是无可置疑的。尽管我国在发动机研发上取得了显著进展,但与日本的差距依然存在。究竟是什么原因让我们拆解了无数日本发动机却始终难以仿制成功?专家认为,这一现象背后有三大关键难题:工匠精神的差距、材料技术的差距以及专利壁垒的存在。要想超越日本,我们必须正视这些挑战,并从根本上推动技术的突破与革新。

工匠精神与技术传承的差距

日本发动机之所以能够在全球占据领先地位,背后离不开其悠久的工匠精神。自上世纪50年代以来,日本的汽车企业便开始拆解欧美发动机,进行技术学习,经过几十年的积累与创新,逐渐掌握了核心技术。这一过程的关键在于工匠精神的传承。在日本,许多岗位代代相传,父亲在工厂里打螺丝、组装零部件,儿子则继承父亲的工作,将工艺不断传承与提升。这种长时间的经验积累,使得每一位工匠都能精准地把握每个细节,力求做到完美。

与日本的情况不同,我国的工匠精神尚未完全渗透到各行各业,尤其是技术工人的培养方面存在较大差距。虽然我国的蓝领工人数量庞大,但由于社会对技术工人的重视程度不够,这导致了许多高精尖领域的人才短缺。汽车发动机制造属于精密工艺领域,需要高超的手工技艺和对细节的精细把控,而这一点恰恰是我国目前的短板。

材料技术的差距与瓶颈

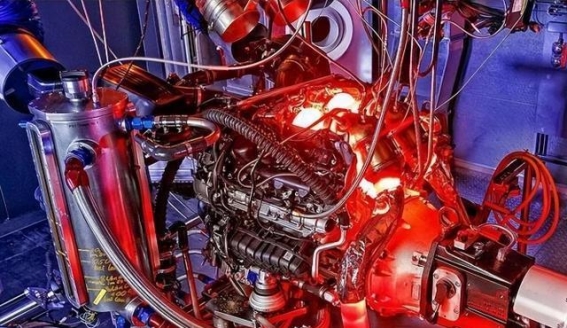

日本发动机在全球市场的优势不仅体现在工艺精湛上,更多的是其使用的高质量材料。日本的发动机零部件小巧精密,耐磨耐热,且运行噪音低,油耗表现优秀,这与他们在材料方面的优势密不可分。日本的钢铁材料晶体结构均匀,能够承受高温、高压等极端环境条件,因此能够在世界各地的复杂气候条件下运行。

相比之下,尽管我国的钢铁产量已经位居世界第一,但在精炼工艺方面仍有不小的差距。我国的钢铁材料在纯度、均匀性等方面存在一定的不足,这也导致了在制造发动机零件时,材料的变形和质量控制难度较大。而且我国的机床精度较低,无法加工出微米级别的高精密零件,进一步影响了发动机的稳定性与耐用性。材料技术的提升与精密加工技术的突破,仍然是我国汽车发动机追赶日本的关键因素。

专利壁垒的挑战与限制

除了技术和材料的差距,日本在发动机领域还面临着专利壁垒的挑战。从2010年到2023年,日本企业累计申请了超过7万项与发动机相关的专利,这些专利涉及发动机设计的方方面面,甚至连一些看似微不足道的零部件也被专利化。这种专利布局形成了一道坚不可摧的“技术防火墙”,使得我国企业在仿制日本发动机时,面临着巨大的法律风险。

即便我国在发动机技术上取得了一些进展,如果没有突破专利壁垒,就无法真正实现技术的复制与创新。专利壁垒不仅是技术上的制约,更是产业发展中的一大难题。为了解决这一问题,未来我国需要加大自主创新的力度,争取在发动机技术领域建立起属于自己的知识产权体系。

中国的突破与前景展望

尽管面临着工匠精神、材料技术和专利壁垒的三大难题,中国在发动机领域的进步也并非没有亮点。近年来,奇瑞等自主品牌加大了自主研发的力度,力求突破技术瓶颈。虽然这一过程充满了风险和挑战,但这些企业通过不断的试错和改进,已经取得了显著的技术进展。特别是在发动机设计方面,奇瑞通过自主研发,形成了自己的技术体系,逐步缩小了与国际先进水平的差距。

专家指出,要想实现真正的超越,首先必须从基础做起。我国需要培养更多的技术工人,特别是在一线制造领域,培养具有高超工艺技能的顶尖工匠,提升整体的技术水平。材料研发的投入也必须加大,特别是在高性能合金材料和钢铁精炼技术上,突破现有的技术瓶颈。面对专利壁垒的限制,我国必须加强自主创新,争取在发动机领域建立起自己的专利体系,打破技术封锁。

从新能源到传统发动机,中国的崛起之路

尽管日本发动机的技术领先并非一朝一夕能够超越,但中国在新能源领域的崛起为我们提供了新的机会。在电动汽车和新能源技术的推动下,我国已经在全球范围内占据了重要的地位。比亚迪等企业在电池技术上的突破,不仅使中国在电动汽车领域处于领先地位,也为未来传统燃油发动机的突破打下了基础。

如今,国内汽车产业已不仅仅依赖于传统燃油技术,新能源车的崛起为中国汽车产业带来了新的增长点。虽然我国在传统发动机领域面临诸多挑战,但从长远来看,凭借技术创新与市场优势,我们有望实现对日本的赶超。只要坚持自主创新、突破技术壁垒,中国的汽车产业必将迎来更加辉煌的未来。

-

-

小米SU7销量暴跌背后的深层次原因:保费难题与信任危机2025-04-12 00:43:16随着小米汽车销量创下历史新低,市场对其未来发展产生了广泛关注。根据最新的上险量数据,从3月31日至4月6日的一周内,小米...

小米SU7销量暴跌背后的深层次原因:保费难题与信任危机2025-04-12 00:43:16随着小米汽车销量创下历史新低,市场对其未来发展产生了广泛关注。根据最新的上险量数据,从3月31日至4月6日的一周内,小米... -

沃尔沃全新超混架构引领豪华新能源汽车新时代2025-05-11 16:26:275月7日,沃尔沃汽车在一场备受瞩目的“新能源战略暨超级混动新产品沟通会”上,正式推出了其最新的SMA超级混动架构。这一架...

沃尔沃全新超混架构引领豪华新能源汽车新时代2025-05-11 16:26:275月7日,沃尔沃汽车在一场备受瞩目的“新能源战略暨超级混动新产品沟通会”上,正式推出了其最新的SMA超级混动架构。这一架... -

没有喧嚣,上海车展如何在低调中展现专业魅力?2025-05-09 20:40:50第二十一届上海国际汽车工业展览会已经落下帷幕。今年的车展与往年相比,显得格外平静。没有了热搜的频繁出现,也少了往年的网红...

没有喧嚣,上海车展如何在低调中展现专业魅力?2025-05-09 20:40:50第二十一届上海国际汽车工业展览会已经落下帷幕。今年的车展与往年相比,显得格外平静。没有了热搜的频繁出现,也少了往年的网红... -

-

腾势汽车厦门欧龙腾势中心盛大开业,开启新能源豪华服务新篇章2025-04-18 20:19:184月15日,厦门,这座滨海的繁华城市,见证了一场震撼的汽车行业盛事。备受期待的欧龙集团厦门首家腾势中心在这一...

腾势汽车厦门欧龙腾势中心盛大开业,开启新能源豪华服务新篇章2025-04-18 20:19:184月15日,厦门,这座滨海的繁华城市,见证了一场震撼的汽车行业盛事。备受期待的欧龙集团厦门首家腾势中心在这一...