理想i8惹争议,央企东风柳汽正面发声

导读:最近,理想汽车在其新款车型i8的发布会上,播放了一段引发广泛关注的碰撞视频。在这段视频中,理想i8首先展示了其电池系统的抗划伤能力。人员用钢钩、尖锐物等对车辆底

最近,理想汽车在其新款车型i8的发布会上,播放了一段引发广泛关注的碰撞视频。在这段视频中,理想i8首先展示了其电池系统的抗划伤能力。人员用钢钩、尖锐物等对车辆底部进行猛烈刮擦,但理想i8的电池包依然保持完好,没有出现起火或熄火现象。这一本应体现其在电池安全方面的技术成果,是理想近年来在电动车安全技术投入的缩影。然而真正引发讨论和争议的,并不是这部分,而是视频的下半段:一场让人震惊的“重卡对撞”。

视频中,理想i8竟然被安排与一辆东风柳汽旗下的乘龙重型卡车进行正面碰撞。这辆重卡质量接近八吨,在通常的印象中,其车体坚固程度远胜于普通乘用车。出人意料的是,理想i8在碰撞中竟然占据了优势:重卡被直接撞得四轮腾空,车头严重变形,甚至整个车架也有明显撕裂。而理想i8的车头虽然有所变形,但结构整体保持完整,A柱和驾驶舱几乎没有塌陷。画面极具冲击力,引起了网友的热议,一时间“理想i8能撞飞重卡”的话题迅速登上各大平台热榜。

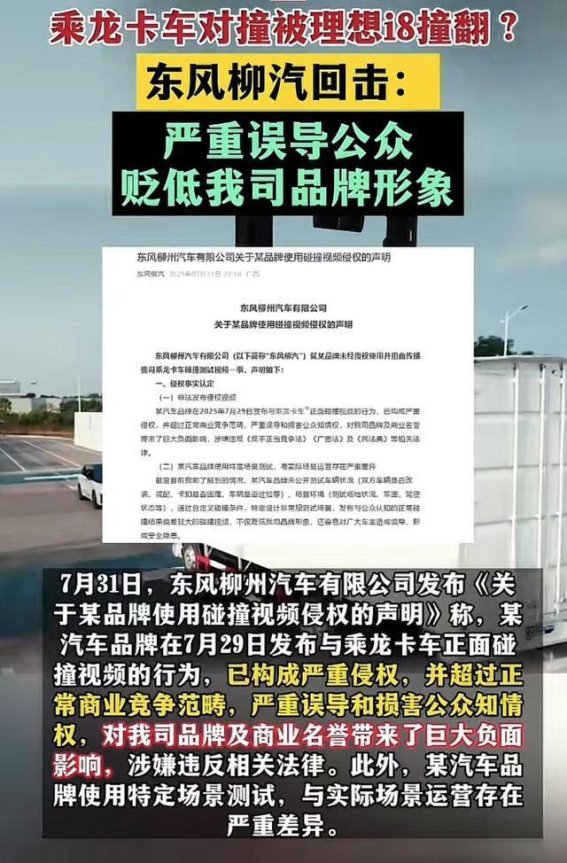

不过,正当不少人惊叹于理想i8的“钢筋铁骨”时,事件的发展却出现了意料之外的转折。很快,视频中出现的重卡品牌方——央企东风柳汽,公开发布声明,严肃回应此事。在声明中,东风柳汽对理想汽车表示强烈谴责,认为其以之名误导公众,利用视频对比手段进行不当营销。这种未经协商、未经专业验证的极端,不仅对东风柳汽造成了品牌影响,更对消费者产生了潜在的错误引导。尤其是在视频中并未明确列出碰撞条件、速度、车身配置等关键参数,使得结果缺乏可信的可比性。

东风柳汽在声明中特别强调自身的央国企身份,并指出其产品设计、生产均严格依照国家标准执行,安全性能经过国家权威机构认证检测。这番回应,既是对理想的强硬警告,也是对外界传递的一种立场信号:国家企业的技术不容任意歪曲,尤其不能被拿来作为博流量的“工具人”。央企的正面发声,也让整个事件的性质开始发生变化,舆论重心从“理想技术强”逐渐转向了“理想营销方式是否得当”。

本来,这场若能专注于理想i8在电池安全和结构设计上的进步,或许能够为品牌积累一定口碑。可惜的是,理想似乎更倾向于用极端对比的方式来制造话题和冲击力。殊不知,这种近似“炫技”的展示,不仅模糊了技术本身的客观评价,还极易触发行业对立情绪。特别是在被选中作为对撞对象的,是一家背景深厚、信誉良好的央企,这种行为更显不智。

其实,这种对撞本身在技术上并非不能进行,但前提必须是双方信息透明、参数公开、具备足够的工程学分析基础。而理想汽车在这场中并未公开碰撞速度、碰撞角度、重卡是否带载、是否有改装等关键细节,使得整个呈现出一种“造势大于科学”的氛围。从效果来看,理想虽然赢得了短暂关注,但也失去了不少技术受众的信任。这种以制造争议为目的的宣传,无疑削弱了自身在高端电动汽车领域积累的专业形象。

东风柳汽的声明发出后,不仅在业界产生了回响,也引来了监管层与媒体的关注。有业内专家指出,理想此次的做法存在操作边界模糊、行业伦理失守的问题。即便其技术确有可圈可点之处,也不应通过“踩同行”的方式来强调自身优势。更有行业资深人士表示,新势力车企在发展过程中,必须意识到“破圈”不等于“越界”,在公共传播中应始终坚持理性、真实、尊重的原则。

这一事件也再次提醒广大车企,在自媒体时代,品牌传播的每一步都要小心翼翼。技术宣传的目的是为了让消费者认识产品的安全性、舒适性、性能等核心价值,而不是制造话题和对立。尤其是在涉及行业合作、供应链上下游关系、公共资源共享等方面,车企之间的彼此尊重才是良性发展的基础。此次理想与东风柳汽的摩擦,不只是一次传播风波,更是一次关于行业底线的公开讨论。

回到事件的本质,理想i8本身并不缺乏技术亮点。无论是电池防刮层的保护效果,还是整车抗冲击结构的设计,实际上都具备一定的研发价值。理想完全可以用数据说话,用工程图纸、第三方检测报告等形式来佐证其安全性能。但遗憾的是,选择了以一场“视觉冲击强烈”的对撞作为传播核心,最终却陷入了“恶意炒作”“误导宣传”的负面形象之中。

可以说,这一次理想确实是惹错了对手。不是所有企业都适合被拿来做“陪衬”,更不是所有观众都会为极端画面喝彩。特别是当对方是一家有制度、有标准、有影响力的国家级企业时,其背后代表的是更多层面的利益和形象。惹恼这样的对手,不仅难以全身而退,还可能引发更深层次的行业不信任甚至监管跟进。

理想汽车此次视频本意是展示产品安全,却因手段激进、方式不当,引发央企东风柳汽的强烈反弹,进而在行业和舆论中掀起波澜。事件再次证明,技术是车企发展的基石,宣传则是品牌建立的手段,而当手段超越了道德与伦理的边界,即便拥有再强的技术,也难以真正赢得市场的尊重。今后的理想,需要在更稳健的传播策略中,重新寻找与公众和行业之间的信任链接。

-

比亚迪与恒大的对比:行业差异决定风险2025-06-01 14:53:22最近,随着比亚迪股价连续下跌,市场的焦虑情绪再度上升,尤其是在长城汽车董事长魏建军公开提出汽车行业可能出现类似恒大危机时...

比亚迪与恒大的对比:行业差异决定风险2025-06-01 14:53:22最近,随着比亚迪股价连续下跌,市场的焦虑情绪再度上升,尤其是在长城汽车董事长魏建军公开提出汽车行业可能出现类似恒大危机时... -

-

长安启源:不图销量、不图名,默默守护的“幕后英雄”2025-04-12 00:34:38长安汽车在自主品牌中,堪称是“多子多福”的典范。无论是传统燃油车,还是新能源车,长安都通过细分品牌,打造出了一个完整的产...

长安启源:不图销量、不图名,默默守护的“幕后英雄”2025-04-12 00:34:38长安汽车在自主品牌中,堪称是“多子多福”的典范。无论是传统燃油车,还是新能源车,长安都通过细分品牌,打造出了一个完整的产... -

新能源汽车行业的惨烈洗牌:资本盛宴散场,裸泳者难掩真相2025-04-16 21:20:332025年初,新能源汽车行业接连爆雷,多个曾风光一时的车企在短短几个月内倒闭,资本的疯狂追逐最终以惨痛的崩塌告终。极越、...

新能源汽车行业的惨烈洗牌:资本盛宴散场,裸泳者难掩真相2025-04-16 21:20:332025年初,新能源汽车行业接连爆雷,多个曾风光一时的车企在短短几个月内倒闭,资本的疯狂追逐最终以惨痛的崩塌告终。极越、... -

-

北京网约车司机的豪车之路:迈巴赫S480背后的商业考量2025-04-18 20:16:01近年来,随着网约车市场的日益成熟,越来越多的司机在追求高效收益的也在不断寻求差异化的竞争手段。北京的袁先生便是其中一位,...

北京网约车司机的豪车之路:迈巴赫S480背后的商业考量2025-04-18 20:16:01近年来,随着网约车市场的日益成熟,越来越多的司机在追求高效收益的也在不断寻求差异化的竞争手段。北京的袁先生便是其中一位,...