智能驾驶的“进化”:车企更名背后的深层思考与行业变革

导读:随着五一假期的结束,汽车圈掀起了一场不小的波澜。小米、华为、理想、蔚来、小鹏等知名车企,纷纷修改了官网与宣传资料中原本引人注目的“智驾”字眼,将其改成了更为务实

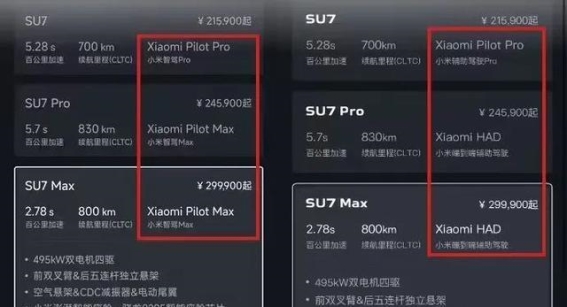

随着五一假期的结束,汽车圈掀起了一场不小的波澜。小米、华为、理想、蔚来、小鹏等知名车企,纷纷修改了官网与宣传资料中原本引人注目的“智驾”字眼,将其改成了更为务实、低调的“辅助驾驶”。这一变化的速度和广度,令不少网友都感到惊讶。特别是小米的反应尤为迅速,其“智驾 Pro”和“智驾 Max”都已经更名为“辅助驾驶 Pro”和“端到端辅助驾驶”,这些变化一时间成为了热议的话题。

这种快速而统一的转变,背后究竟隐藏了什么样的深层原因?究竟是什么让这些车企纷纷做出如此果断的决定?

新规落地,车企不敢再“忽悠”

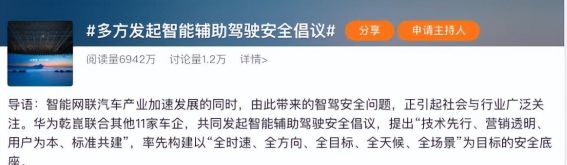

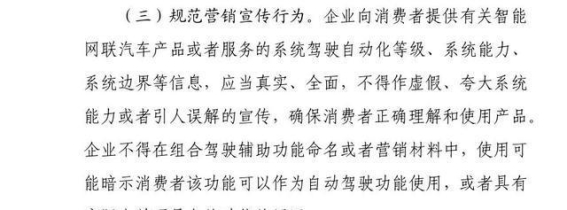

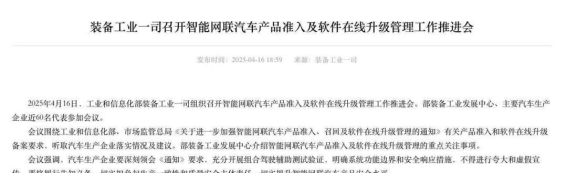

要说这场变动的源头,得从4月16日的一场会议说起——“智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会”。在这次会议上,相关部门针对车企的宣传提出了严格要求,尤其是在用词上,明确禁止使用“智驾”、“高阶智驾”、“自主驾驶”等可能误导消费者的词汇,并建议采用更加低调和准确的“组合辅助驾驶”这一表述。更为严苛的是,车企不能夸大技术功能,必须明确系统的功能边界与安全响应措施。如此一来,那些曾大肆宣传“智能驾驶”可以自动接管驾驶的车企,终于被“紧箍咒”所束缚。

这种政策的出台,意味着车企不得不重新审视自己的宣传策略与市场定位。曾几何时,智能驾驶技术,尤其是“智驾”一词,成为了车企吸引消费者的重要卖点。但随着行业监管的日益严格,这一概念逐渐暴露出其潜在的误导性,车企们不再敢以此为噱头,转而注重安全性与技术的实际应用。

安全隐患频发,车企“反思”迫在眉睫

除了政策上的压力,智能驾驶相关事故频发也是促使车企“洗心革面”的原因之一。近些年来,各类与智能驾驶相关的新闻层出不穷,从“高速上开车躺平睡觉”到“开车时玩手机”不胜枚举。这些过度依赖辅助驾驶功能的行为,进一步加剧了公众对智能驾驶技术的担忧。而新能源汽车领域,频发的安全事故更是将智能驾驶的安全问题推上了风口浪尖。为了避免形象受损,车企不得不快速调整宣传策略,从夸大智能化功能转向强调辅助性与安全性。

在这一背景下,车企们的“集体更名”无疑是为了应对外界压力,调整市场策略的反应。对消费者来说,智能驾驶不再是“未来科技”的代名词,而更多的是一个逐渐成熟、但仍需谨慎使用的辅助系统。车企们的“认错”与调整,实际上也是对消费者的负责。

重新定位:辅助驾驶不等于自动驾驶

在这场宣传语言的“大修整”中,车企们并非完全放弃智能驾驶的前景,而是开始更加理性地调整对智能化技术的宣传语气。例如,小米在将“智驾 Pro”更名为“辅助驾驶 Pro”后,强调的便是该系统的辅助性特点,而非接管驾驶的能力。华为也在其科普视频中明确指出,自己提供的是“智能辅助驾驶”,而非全自动驾驶。这种调整不仅仅是口号上的变化,更是对未来汽车技术发展方向的理性认知。

值得注意的是,车企们此番转变,也带动了整个汽车行业的认知更新。原本消费者心目中的“智驾”技术,可能被误认为是完全自动的驾驶系统,然而它与真正的自动驾驶仍有不小的差距。当前的智能驾驶技术,依旧需要驾驶员时刻保持警觉,甚至随时接管车辆。通过改变宣传用词,车企不仅让消费者更加清楚地认识到“辅助驾驶”与“自动驾驶”之间的本质区别,也在一定程度上避免了不必要的误解和纠纷。

法规导向:明确责任,减少纠纷

这一系列的行业规范,不仅改变了车企的宣传方式,也在法律层面明确了各方的责任边界。对于L2级别的辅助驾驶系统,责任依旧归驾驶员;而当技术达到L3级别及以上时,车企将需要承担更多的责任。虽然L3级别的责任划分尚未完全明晰,但这一转变至少能为消费者提供更加明确的法律保障。

在此背景下,车企的责任变得更加清晰。当智能驾驶技术无法完全接管驾驶任务时,驾驶员应当始终保持对车辆的控制与警觉。而当车企提供了更高等级的自动驾驶技术时,显然它们需要为技术的失误和安全隐患负责。通过这种“分级管理”,车企在技术推广和宣传时的法律风险得到了有效规避,消费者的权益也得到了更好的保障。

理性发展,安全永远是第一位

回过头来看,这场车企“集体更名”活动,实际上是智能驾驶行业的一次深刻反思。智能驾驶的未来并非一蹴而就,它将是一条漫长而曲折的发展道路。从“智驾”到“辅助驾驶”的转变,不仅仅是词汇上的调整,更是行业理性发展的体现。对于车企来说,过度的概念炒作终究会暴露出安全与技术的不足,而消费者的理性认知也将在不断的实践中得以完善。

智能驾驶仍然是汽车行业的重要发展方向,但在这个过程中,安全性与责任将永远是最重要的基石。车企应推动技术创新,但更要注重在发展中引导消费者理性使用,避免对技术的过度依赖。在通向完全自动驾驶的道路上,安全永远是第一位的。

-

GS4MAX旗舰版:现代家庭的全能之选2025-04-18 20:19:03广汽传祺的GS4MAX旗舰版作为一款面向家庭用户的全能车型,自上市以来凭借其出色的性价比和全面的性能表现,受到了消费者的...

GS4MAX旗舰版:现代家庭的全能之选2025-04-18 20:19:03广汽传祺的GS4MAX旗舰版作为一款面向家庭用户的全能车型,自上市以来凭借其出色的性价比和全面的性能表现,受到了消费者的... -

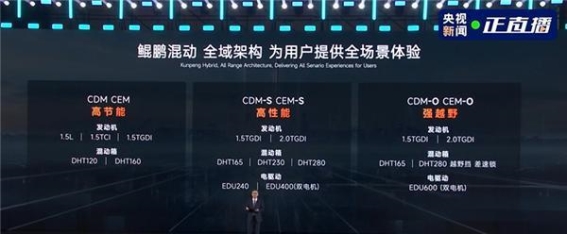

奇瑞鲲鹏天擎混动发动机亮相,开启全球新能源新纪元2025-04-12 00:40:072025年4月10日,奇瑞汽车在一场以“技术破界·混动升维”为主题的发布会上,向世界展示了其突破性技术成果——鲲鹏天擎混...

奇瑞鲲鹏天擎混动发动机亮相,开启全球新能源新纪元2025-04-12 00:40:072025年4月10日,奇瑞汽车在一场以“技术破界·混动升维”为主题的发布会上,向世界展示了其突破性技术成果——鲲鹏天擎混... -

-

库班与穆洛伊的公开冲突:东契奇交易的遗留问题2025-04-03 16:56:53马克·库班,这位曾经的达拉斯独行侠队老板,如今正深陷一场源于旧日决策的纷争之中。虽然他早已将球队出售,但东契奇的交易仍然...

库班与穆洛伊的公开冲突:东契奇交易的遗留问题2025-04-03 16:56:53马克·库班,这位曾经的达拉斯独行侠队老板,如今正深陷一场源于旧日决策的纷争之中。虽然他早已将球队出售,但东契奇的交易仍然... -

上海车展:见证中国汽车产业的转型与创新2025-05-11 05:28:232023年4月23日至5月2日,第二十一届上海国际汽车工业展览会如期在国家会展中心(上海)盛大开幕,吸引了来自全球26个...

上海车展:见证中国汽车产业的转型与创新2025-05-11 05:28:232023年4月23日至5月2日,第二十一届上海国际汽车工业展览会如期在国家会展中心(上海)盛大开幕,吸引了来自全球26个... -

飞凡R7:春日驾行中的智能舒适之选2025-04-12 00:37:24春天的气息悄然降临,带来了温暖与清新的空气,万物开始复苏,绿意盎然。在这样的季节里,选择一款既能享受自然又能提供舒适驾乘...

飞凡R7:春日驾行中的智能舒适之选2025-04-12 00:37:24春天的气息悄然降临,带来了温暖与清新的空气,万物开始复苏,绿意盎然。在这样的季节里,选择一款既能享受自然又能提供舒适驾乘...