销量危机持续发酵,东风本田S7折戟下的反思与突围

导读:2025年盛夏,中国汽车市场的角逐已经趋于白热化,各家车企纷纷推出新款车型、强化新能源布局,力图在残酷的市场竞争中占据一席之地。在这样一个关键节点,曾一度在传统

2025年盛夏,中国汽车市场的角逐已经趋于白热化,各家车企纷纷推出新款车型、强化新能源布局,力图在残酷的市场竞争中占据一席之地。在这样一个关键节点,曾一度在传统燃油车时代稳坐合资头部的东风本田却显得步履蹒跚。上半年的销售黄金期已然过去,进入下半年,这家老牌合资车企终于喊出了“迎战”的口号,但在声势背后,是销量的持续低迷、产品力的不及预期,以及战略应变的明显迟缓。S7,这款承载转型希望的新车,从上市之初就遭遇“滑铁卢”,成为东风本田陷入困局的典型缩影。

实际上,从东风本田今年的市场表现来看,几乎可以用“全面失守”来形容。S7作为年度主打车型,在3月上市时仅售出373辆,本应是高开高走的战略车型,却一上来就遭遇冷场。随后的4月到6月,每月销量更是急剧下滑至50辆上下,如此“断崖式”的跌幅无疑打击了经销体系的信心,也让市场对其后续表现不再抱有太多期待。多位经销商直言,S7自上市以来进店看车人数极少,真正完成成交的客户更是屈指可数。与东风本田昔日“万辆俱乐部”的形象相比,形成了令人唏嘘的强烈对比。

不仅如此,整个东风本田品牌的销量也未能幸免。今年上半年,东风本田总销量为148990辆,同比下降37.4%,单是6月的销量就只有27045辆。这一成绩,在整个东风汽车集团内部都显得格外刺眼,成为跌幅最大的板块。而如果这一趋势无法得到及时扭转,今年的全年销量很可能会低于2024年。在行业大环境本就充满变数的当下,东风本田如此持续走低,显然并非短期市场波动所致,更是多年积累问题的集中爆发。

让东风本田更加难堪的是,同为东风体系的日产品牌却在同一时间内通过N7等新车型取得了不俗的市场表现。东风日产N7不仅销量稳步增长,而且在同类合资品牌中保持了较高的关注度。这种鲜明对比让东风本田的问题愈发突出。市场分析人士指出,N7的成功在于精准的定位、务实的价格策略,以及对用户需求的深刻理解,而这些正是S7所严重缺失的。

S7失败的核心问题之一无疑是其高昂的定价。起售价为25.99万元的S7,在同级新能源SUV中显得极为“高冷”。当时,市面上主流自主品牌车型大多定价在15-20万元区间,即便是合资竞品,也普遍低于这一价格。S7的“高姿态”自然将自己从大部分消费者的考虑范围中排除。而更加“致命”的是,广汽本田在S7上市次日推出的P7,起售价仅为19.99万元。面对这一“精准打击”,东风本田只能匆忙跟进,将S7售价降至同一水平。但为时已晚,消费者对于其价值的信心已然动摇。

许多潜在客户表示,刚上市就大幅降价的车型,很难让人建立起信任感。更重要的是,即使降价后的S7在价格上有所调整,但相比同价位其他品牌的配置与性能,依旧缺乏足够的吸引力。这也使得S7的降价并未带来预期的销量回暖,反而加剧了市场对其“不值”的印象。从上市即降价的背后,暴露的是东风本田对市场形势的判断失误,以及产品战略制定上的严重滞后。

直至8月2日,东风本田才在一次高管内部会议上通过潘建新副总经理的讲话,对外释放出改革信号。他提出“高产出者高报酬、低产出者低收入、无产出者则退出”的组织调整理念,并强调要将决策权赋予“听得见炮火”的一线市场人员。这一系列说法,无疑展现出东风本田对于改革的迫切性。但也有声音指出,这种“自上而下”的改革喊话若不能落实到实际机制,恐怕很难起到实质作用。

与此其他传统车企早已开始深度转型。上汽集团通过资源整合、加码新能源和智能化领域,实现了产品结构的快速优化;广汽集团则携手多家科技企业,在智能驾驶和车联网领域取得突破。而东风本田至今在新能源领域并无具有代表性的车型,原本承担战略突破任务的S7更是一败涂地。这也反映出,合资品牌由于中外方的协调机制,在应对快速变化的市场时,天然存在反应慢、执行慢的结构性劣势。

从S7的定价策略来看,东风本田显然对中国消费者的需求理解不足。价格不仅仅是一个数字,它代表的是企业对产品价值、市场接受度、用户心理预期的综合判断。而S7的“高开低走”不仅破坏了消费者的信任,也打乱了整个销售节奏,导致后续营销难以形成有效闭环。行业专家指出,如果企业不能在产品定价上作出贴近市场的合理判断,即使车型本身再具潜力,也难以取得预期成果。

东风本田提出的“迎战”并非无意义口号,但若不能配合以切实可行的制度改革和快速响应的市场机制,其结果很可能只是“雷声大雨点小”。改革要真正触及企业的神经末梢,从组织架构到考核制度,从产品开发到用户运营,全面进行调整。尤其是高层领导,更应摒弃“闭门造车”的决策模式,深入市场、聆听用户声音,让企业真正成为以客户为导向的驱动型组织。

东风本田并非没有底蕴。它拥有成熟的生产制造体系、稳定的渠道基础、长期积累的用户口碑,以及国际背景下的技术输入能力。如果这些优势能够被有效整合并应用于当前市场需求中,东风本田依旧有可能实现转型突破。时间窗口已经极其紧迫,留给其调整的空间正在不断被压缩。下一步该如何落子,关系着整个企业的生死存亡。

当“迎战”口号已经喊响,真正的考验才刚刚开始。是选择固守传统路径,在下一个转型周期中被边缘化?还是从此次S7的失败中吸取教训,迅速调整思路,构建一个更贴近市场、更敏捷高效的组织体系?答案很快就会揭晓。在这场没有硝烟的战斗中,东风本田必须清醒认识到,唯有行动,才能拯救品牌于水火。

-

新款沃尔沃S90焕新升级 科技与豪华并重轻混插混双动力选择2025-06-02 14:07:51日前,经过细致升级的新款沃尔沃S90正式发布,共推出7款不同配置车型,售价区间为30.09万元到45.49万元。作为改款...

新款沃尔沃S90焕新升级 科技与豪华并重轻混插混双动力选择2025-06-02 14:07:51日前,经过细致升级的新款沃尔沃S90正式发布,共推出7款不同配置车型,售价区间为30.09万元到45.49万元。作为改款... -

零跑B10:10万元级市场的智驾与豪华感革新2025-04-12 00:32:20随着新能源汽车市场的竞争愈发激烈,各大品牌纷纷推出了各自的战略和产品。在这个过程中,一些新兴品牌通过独特的定位和创新的配...

零跑B10:10万元级市场的智驾与豪华感革新2025-04-12 00:32:20随着新能源汽车市场的竞争愈发激烈,各大品牌纷纷推出了各自的战略和产品。在这个过程中,一些新兴品牌通过独特的定位和创新的配... -

2020款沃尔沃XC60 T5四驱智逸豪华版:安全与豪华兼备2025-05-09 20:50:27沃尔沃,作为享誉全球的豪华汽车品牌,一直以来都以其出色的安全性和极致的舒适性备受青睐。自1927年成立以来,沃尔沃便以“...

2020款沃尔沃XC60 T5四驱智逸豪华版:安全与豪华兼备2025-05-09 20:50:27沃尔沃,作为享誉全球的豪华汽车品牌,一直以来都以其出色的安全性和极致的舒适性备受青睐。自1927年成立以来,沃尔沃便以“... -

-

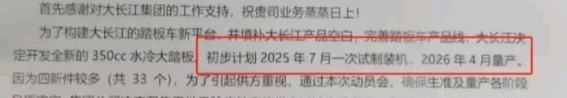

豪爵UHR350来了,350cc水冷大踏板真香预警2025-06-02 14:03:59最近,豪爵UHR150凭借出色的表现圈粉无数,声势可谓红遍大江南北。而这几天,关于豪爵UHR350的消息又火了一把。特别...

豪爵UHR350来了,350cc水冷大踏板真香预警2025-06-02 14:03:59最近,豪爵UHR150凭借出色的表现圈粉无数,声势可谓红遍大江南北。而这几天,关于豪爵UHR350的消息又火了一把。特别... -

吉利利润飙升背后:新能源突破与全球布局的双轮驱动2025-04-12 00:38:592025年第一季度,吉利汽车再次以一份引人注目的盈利预告,刷新了市场对这家中国汽车制造巨头的认知。根据公司发布的数据,2...

吉利利润飙升背后:新能源突破与全球布局的双轮驱动2025-04-12 00:38:592025年第一季度,吉利汽车再次以一份引人注目的盈利预告,刷新了市场对这家中国汽车制造巨头的认知。根据公司发布的数据,2...