70岁后,如何科学管理血糖?

导读:血糖,作为一项重要的生理指标,深刻影响着每个人的健康状况。它并不是单纯的数字,而是人体健康状态的晴雨表,反映着胰腺功能、肝脏代谢、肌肉活动等多方面的平衡。随着年

血糖,作为一项重要的生理指标,深刻影响着每个人的健康状况。它并不是单纯的数字,而是人体健康状态的晴雨表,反映着胰腺功能、肝脏代谢、肌肉活动等多方面的平衡。随着年龄的增长,血糖调节变得愈加复杂,尤其是当我们步入70岁之后,这个问题尤为突出。年老体弱的身体就像一台逐渐老化的机器,各种器官之间的协作能力逐渐下降,血糖的调节也不再那么灵活。

对于70岁以上的老人来说,血糖管理显得格外重要。餐后血糖每上升1mmol/L,心血管疾病的风险就会增加37%。这种现象背后隐藏着多种生理因素。随着年龄的增长,胰腺的β细胞数量逐年减少,肝脏向血液中分泌葡萄糖的量却在增加,肌肉组织对胰岛素的反应也逐渐减弱。这些因素共同作用,导致了老年人的血糖调节系统逐步失去原本的敏感性和高效性。

传统血糖标准不适用于老年人

长期以来,空腹血糖控制在7mmol/L以下,餐后2小时血糖不超过11mmol/L被认为是糖尿病患者的“黄金标准”。对于老年人来说,这一标准可能并不适用。北京协和医院的研究显示,严格将空腹血糖控制在5.6mmol/L以下的老年人,其低血糖发生率是适度控制组(6.5-7.5mmol/L)的9倍之多。对于已经年老体弱的个体来说,强行追求这一“黄金标准”反而可能带来严重的健康隐患。就像给一辆已经老化的车安装了高性能的引擎,尽管短期内看似提升了性能,但却容易导致其他部件的损坏。

近年来,国际糖尿病界提出了“血糖宽容带”的概念,强调血糖目标应当根据每个人的具体情况来动态调整。与其坚持统一的标准,不如根据个人的身体状况,量身定制更适合的血糖目标。尤其是对于那些有认知障碍或者多种并发症的老年人来说,餐后血糖控制在8-10mmol/L之间,可能会更加安全。这就要求医生与患者之间紧密合作,共同制定合理的治疗方案,保障老年人健康的尽量维持其生活质量。

不同地区的血糖管理差异

血糖水平的管理不仅受到个人身体状况的影响,还与地区、气候以及饮食习惯息息相关。例如,哈尔滨医科大学的研究发现,寒冷的气候会导致老年人的平均血糖水平上升0.8-1.2mmol/L。这是因为低温环境会激活身体的棕色脂肪,刺激交感神经系统,从而影响血糖的调节。寒冷地区的老年人,尤其是冬季,可能需要针对血糖波动的“供暖季缓冲带”,来适应自然环境的变化。

饮食习惯也是影响血糖的重要因素。比如广东地区的“饭后果”习惯,尽管看似与控糖目标背道而驰,但当地居民往往选择低GI值的水果(如番石榴、莲雾),并搭配茶水,形成了一个独特的血糖缓释模式。这样的饮食方式为当地居民提供了一种合理的控糖策略,说明了饮食时序和食物搭配的重要性,远比单纯控制碳水化合物的摄入量更具实用性。

血糖管理的哲学思维

血糖管理不仅仅是对数字的操控,更是一种哲学层面的思考。中国古代的医学思想早已认识到这一点。例如,《太平圣惠方》中记载的“消渴病”治疗法,就有与现代生物钟相契合的理念。特别是在凌晨4-6点和下午3-5点的时间段,血糖波动最为剧烈,这与中医所提到的子午流注学说中肾经、膀胱经的活跃时间非常吻合。这一现象提醒我们,在血糖管理中,掌握“生物钟密码”可能比简单依赖血糖仪更为重要。

以日本冲绳的长寿村为例,那里的人们在进餐前会进行“筷子冥想”,通过静心注视食物并深呼吸,来调整自己的情绪。这一简单的仪式,已经被证实能够显著降低餐后的血糖峰值,甚至达到15%。这表明,神经系统对血糖的调节作用不可小觑,通过心理调节和生理反应的协调,能够有效地帮助控制血糖。

血糖与阿尔茨海默病的关系也越来越受到关注。最新的研究表明,将糖化血红蛋白控制在6.5%-7.5%之间的轻度认知障碍患者,其脑脊液中的β淀粉样蛋白沉积量最少。这为血糖管理提供了新的思路,既要避免血糖过高,也不能过度控制,要找到一个平衡点。

人文关怀:血糖管理的最终目标

血糖管理的真正目标,并非追求一个完美的数字,而是提高生活质量,保持身体的健康与从容。近年来,上海交通大学附属瑞金医院开发的智慧血糖管理系统,结合“生活质量评分”这一参数,发现当老年人的血糖监测频率从每日7次减少到4次时,焦虑指数下降了40%,而控糖效果却仅仅降低了2%。这一数据提醒我们,过度的数字化管理并非唯一的解决方案。理想的血糖管理应该是在保证健康的前提下,让生活更加舒适和自由。

正如北京胡同流传的谚语所说:“三勺酱油两片姜,不如天天晒太阳。”研究发现,每天10-15分钟的阳光照射可以通过维生素D改善胰岛素的敏感性,进而帮助降低血糖。最简单、最朴素的生活方式,有时能带来最有效的血糖调节效果。

血糖管理是一项与身体和谐相处的艺术。它不仅仅是对数字的追逐,更是对生命质量的关注。对于70岁以上的老年人而言,血糖管理的“最佳范围”应该像量身定制的唐装,既要保持基本的标准,又要为身体提供足够的舒适空间。在血糖调节的过程中,我们要始终记住,生活的质量比单纯的数字精准更为重要。

-

-

-

冬日清晨的摄影魅力,感受空旷与寂静的美2025-01-24 02:47:29冬日的清晨,总是带着一种特别的味道,清冷却不失柔和。天空被一层浅蓝色的薄纱轻轻覆盖,空气中弥漫着寒冷和宁静的气息。每当这...

冬日清晨的摄影魅力,感受空旷与寂静的美2025-01-24 02:47:29冬日的清晨,总是带着一种特别的味道,清冷却不失柔和。天空被一层浅蓝色的薄纱轻轻覆盖,空气中弥漫着寒冷和宁静的气息。每当这... -

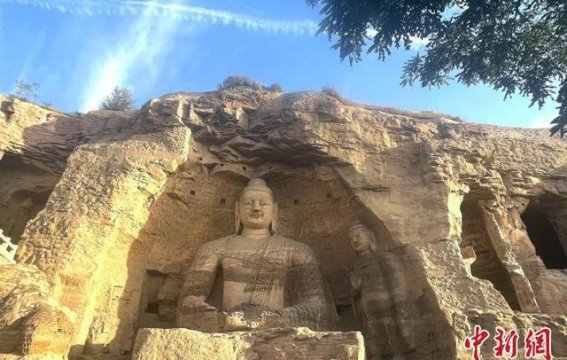

云冈石窟推行实名预约制度,文物保护与游客体验双提升2025-01-04 17:02:552025年1月1日起,世界文化遗产云冈石窟开始实行线上实名预约参观,并取消了传统的现场人工窗口购票服务。这一举措是为进一...

云冈石窟推行实名预约制度,文物保护与游客体验双提升2025-01-04 17:02:552025年1月1日起,世界文化遗产云冈石窟开始实行线上实名预约参观,并取消了传统的现场人工窗口购票服务。这一举措是为进一... -

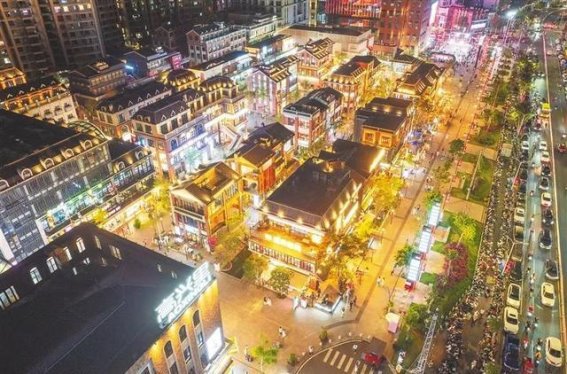

香蜜湖街道:新春文化盛宴,邻里共福共绘精彩未来2025-01-24 02:53:352025年1月18日,深圳福田区香蜜湖街道迎来了一个充满欢乐与惊喜的日子。在这个新春伊始的日子里,“香蜜未央·新春乐购”...

香蜜湖街道:新春文化盛宴,邻里共福共绘精彩未来2025-01-24 02:53:352025年1月18日,深圳福田区香蜜湖街道迎来了一个充满欢乐与惊喜的日子。在这个新春伊始的日子里,“香蜜未央·新春乐购”... -

玉渊潭公园冰雪嘉年华:雪中的新年祝福与欢聚时光2025-01-04 16:55:36随着元旦假期的到来,玉渊潭公园的第十六届冰雪嘉年华成为了市民们热议的话题。寒冷的冬季并未削减人们外出游玩的热情,相反,雪...

玉渊潭公园冰雪嘉年华:雪中的新年祝福与欢聚时光2025-01-04 16:55:36随着元旦假期的到来,玉渊潭公园的第十六届冰雪嘉年华成为了市民们热议的话题。寒冷的冬季并未削减人们外出游玩的热情,相反,雪...