追寻山陕会馆的历史足迹

导读:清晨,阳光微曦,空气清新,我再次踏上了前往社旗县的旅程。这是一个位于南阳东北的古老县城,车窗外的景色逐渐变换,仿佛穿越了时光的隧道。大约一个小时后,我便到达了目

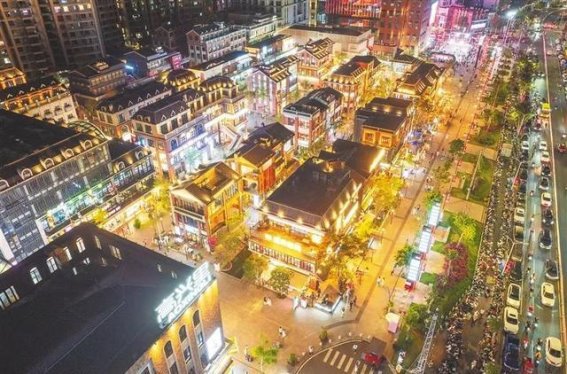

清晨,阳光微曦,空气清新,我再次踏上了前往社旗县的旅程。这是一个位于南阳东北的古老县城,车窗外的景色逐渐变换,仿佛穿越了时光的隧道。大约一个小时后,我便到达了目的地。当地的胡辣汤已经成为我此行的第一道美食,辛辣的味道温暖了我的胃,也让我的心情变得愉悦。饭后,我来到社旗县最著名的历史遗址——山陕会馆。这座古老的会馆,是这片土地上历史的见证者,也是商贸文化的重要象征。

山陕会馆,始建于1756年(乾隆二十一年),完工于1892年(光绪十八年),由当时的秦晋商人共同筹建。作为商会的活动场所,它见证了清代社会的商业繁荣。社旗县,古时名赊店镇,是中国北方的交通要冲,商贾云集、文化交汇。南通晋楚,北接燕赵,西邻巴蜀,东界江淮,四方交汇,历史上这里是商贸必经之地。山陕会馆正是处于这样一个商贸汇聚的中心,它的建筑和文化,见证了这座小镇的荣光与风云。

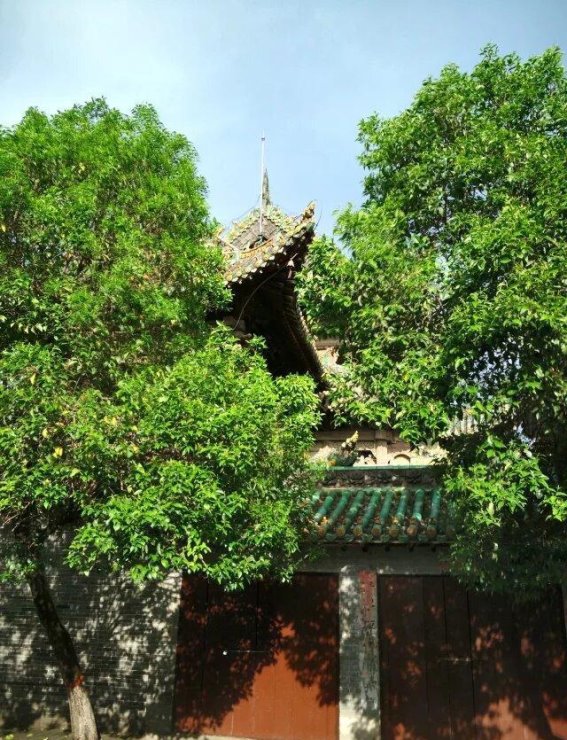

这座气势雄伟的山陕会馆,以其独特的建筑风格,成为了中国最大的会馆之一。整座会馆坐北朝南,面积达到7759平方米,南北长155米,东西宽60米。与其它会馆相比,它的规模无疑是最为宏大、壮丽的,纵使置身其中,也很难不被它的气势所震撼。1998年,山陕会馆被国务院列为全国重点文物保护单位,至今仍然保留着当年的原貌,成为了一个珍贵的历史遗产。

步入山陕会馆,首先迎接我的是那座巍峨的照壁。它高达15米,宽10米,采用单檐歇山顶的形式,装饰着精美的龙牡丹图案。正面的图案展现了鹤立青莲、风穿牡丹等生动的景象,龙与牡丹交织在一起,寓意着吉祥和繁荣。而背面则刻画了二龙戏珠、四狮斗宝等图案,细腻的雕刻、鲜艳的色彩,让人不由得驻足凝视。每一块瓷砖,每一个雕刻的细节,都体现了匠人们的精湛技艺和深厚的文化底蕴。

走过照壁,进入会馆的前院,首先映入眼帘的是两座雄伟的铁狮。它们威严地坐落在两侧,巨龙盘绕,栩栩如生,仿佛在守护着这座古老的会馆。院内的铁旗杆高达28米,重达2.5万公斤,矗立在院中,雄壮而沉稳。旗杆上悬挂着三个云斗,每个云斗上都有四个风铎,随着风的吹拂,清脆的铃声响起,仿佛在诉说着古老商道的故事,空灵悠远,回响在这片历史悠久的土地上。

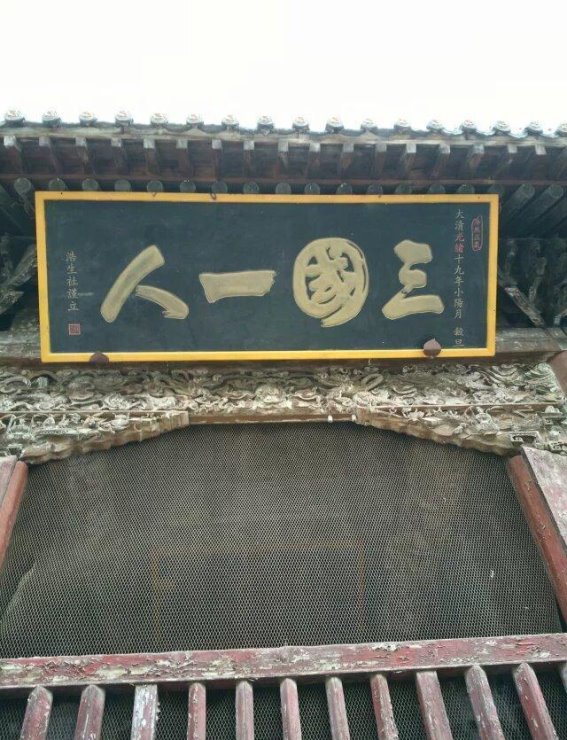

向前,便是会馆的中心建筑——大拜殿。大拜殿不仅是举行典礼和庆典的场所,更是商会的重要象征。大殿前的石刻艺术品尤为引人注目。这些雕刻呈现了渔夫、樵夫、农夫、学子等人物形象,形态生动,神态传神。其中,“十八学士登瀛洲”的雕刻尤为精美,细腻的刀工让人叹为观止。尤其值得一提的是,殿内的一处石刻上写着“忠”字。这块石刻曾在文革期间遭遇破坏,但当地的一位农民冒着巨大的风险,设法保护了它,直到今天,才得以完好无损地留存下来,成为这座会馆历史的见证。

大殿的檐下,刻有“龙”和“虎”二字,这两字乃慈禧太后的亲笔,象征着山陕会馆在当时中国的尊贵地位。这些细节,无不体现了山陕会馆作为清代商会中心的无上荣耀,也展现了商人文化在当时社会中的重要地位。它不仅仅是一个商贸的聚集地,更是一个文化的交流场所,承载着无数人的记忆与梦想。

站在这座宏伟的会馆前,我不禁感慨万千。它不仅是商道文化的象征,更是一个时代的缩影。每一处建筑,每一块雕刻,都是历史的见证。它见证了商贾们的辛勤耕耘,也记录了这片土地上曾经发生的种种故事。无论时光如何流转,山陕会馆依然屹立于此,静静地诉说着那些属于它的历史与传奇。

今天的山陕会馆,依然是那片古老土地上的文化瑰宝。它不仅是旅行者和历史爱好者的圣地,也是所有追寻中华传统文化的人们的精神家园。通过对这座会馆的探索,我仿佛穿越了时光,回到了那个商业繁荣的年代,感受到了商人们心怀天下的豪情与抱负。山陕会馆所承载的,不仅是建筑和艺术的辉煌,更是历史的深厚与文化的传承。

山陕会馆是一座集历史、文化、艺术和建筑于一体的文化遗产,它不仅是商贸文化的象征,更是中国传统文化的一个缩影。它见证了一个时代的变迁,也承载着不朽的历史记忆。无论我们身处何时何地,山陕会馆那深沉的历史气息,始终提醒我们,文化的传承与保护,是我们每个人的责任。

-

长沙尼依格罗酒店吧93引领潮流夜生活新风尚2025-01-09 17:58:23长沙,这座被青春与创意注入的城市,一直都是潮流与艺术的聚集地。而在这座城市的天际线上,长沙尼依格罗酒店以其独特的设计与高...

长沙尼依格罗酒店吧93引领潮流夜生活新风尚2025-01-09 17:58:23长沙,这座被青春与创意注入的城市,一直都是潮流与艺术的聚集地。而在这座城市的天际线上,长沙尼依格罗酒店以其独特的设计与高... -

你是否忽视了这些伤害阴道健康的行为?2025-01-20 23:05:31李婷是一名28岁的白领,生活节奏快、压力大,日复一日地忙于工作和生活,几乎没有时间关心自己的身体健康,尤其是私密部位的护...

你是否忽视了这些伤害阴道健康的行为?2025-01-20 23:05:31李婷是一名28岁的白领,生活节奏快、压力大,日复一日地忙于工作和生活,几乎没有时间关心自己的身体健康,尤其是私密部位的护... -

2025年春运机票降幅惊人 上海出发航班最低降80%2025-01-04 17:02:072025年春节将至,春运机票的预订早已悄然开启,然而与以往的紧张局面不同,今年的航班票价却令人咋舌地出现了大幅下降。特别...

2025年春运机票降幅惊人 上海出发航班最低降80%2025-01-04 17:02:072025年春节将至,春运机票的预订早已悄然开启,然而与以往的紧张局面不同,今年的航班票价却令人咋舌地出现了大幅下降。特别... -

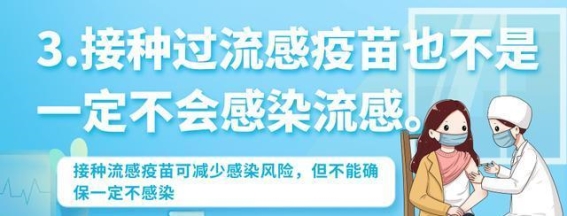

流感高发季节的五个关键防护策略,助您全方位抵御流感2025-01-12 16:21:16随着寒潮的到来,气温急剧下降,流感的高发季节也随之来临。每年冬春季节,流感都呈现出较为显著的季节性特征,成为季节变化带来...

流感高发季节的五个关键防护策略,助您全方位抵御流感2025-01-12 16:21:16随着寒潮的到来,气温急剧下降,流感的高发季节也随之来临。每年冬春季节,流感都呈现出较为显著的季节性特征,成为季节变化带来... -

冰雪与热带雨林的奇妙邂逅——记经开区冰雪西缘嘉年华活动2025-02-09 13:24:151月18日,位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)的西缘农业慢生活园区迎来了一场别开生面的文旅盛宴——“冰雪西缘嘉年华”...

冰雪与热带雨林的奇妙邂逅——记经开区冰雪西缘嘉年华活动2025-02-09 13:24:151月18日,位于乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)的西缘农业慢生活园区迎来了一场别开生面的文旅盛宴——“冰雪西缘嘉年华”... -