智能辅助驾驶:从“智驾”到安全保障的必要转型

导读:近年来,智能辅助驾驶技术成为了汽车行业的炙手可热话题,几乎所有车企都在争先恐后地把这一技术作为卖点进行宣传。从“准L3能力”“城市NOA全覆盖”到“脱手驾驶不是

近年来,智能辅助驾驶技术成为了汽车行业的炙手可热话题,几乎所有车企都在争先恐后地把这一技术作为卖点进行宣传。从“准L3能力”“城市NOA全覆盖”到“脱手驾驶不是梦”,车企通过一系列富有诱惑力的措辞,让消费者误以为智能辅助驾驶可以彻底解放双手。随着技术的推广和消费者对智能驾驶功能认知的不足,这种过度营销带来了严重的安全隐患。尤其是当消费者因错误理解而将智能辅助驾驶等同于完全自动驾驶时,许多危险的行为随之发生。面对这种情况,监管部门的“强监管”及时而至,车企宣传语言的“转身”,标志着智能辅助驾驶进入了一个更为理性与务实的时代。

智能辅助驾驶的过度宣传与误导

曾几何时,智能辅助驾驶功能在车企宣传中几乎成为了万能的代名词。广告语中,驾驶员“轻松解放双手”,汽车能够“自动驾驶”甚至“脱手行驶”,这类言辞往往令人心动。这样的宣传却让消费者产生了错误的认知。许多人误以为只要车载智能辅助系统足够强大,驾驶员就可以像坐在无人驾驶的车里一样放松警惕。更有甚者,在高速公路上,出现了“120码的驾驶位空无一人”的情况;在驾车过程中,不少人还放松警惕,甚至玩游戏或看电影。

这种误导性的信息传播让人不得不反思,智能辅助驾驶是否真的能够在现有技术下实现完全自动化。事实上,智能辅助驾驶技术仍然需要驾驶员随时保持警觉,准备在任何紧急情况下接管车辆的控制。当前的辅助驾驶功能并不具备完全取代人类驾驶的能力,错误的宣传让许多消费者对这一技术的认知产生了偏差。

监管措施的迅速出台与行业自我反思

随着越来越多的安全事故暴露出智能辅助驾驶技术在实际应用中的隐患,监管部门终于出手,工信部的相关政策将车企的宣传口径从“智驾”转向了更加审慎的“智能辅助驾驶”。这种转变不仅仅是语义上的改变,更是对车企过度营销的有力纠正。为确保消费者能够准确理解智能辅助驾驶的真实能力,工信部明确要求车企对智能辅助驾驶的功能边界进行清晰标注,并且不得夸大其功能,必须履行告知义务。

这一政策的出台,促使了多个车企做出了迅速的反应。例如,小米汽车将原先的“智驾”更名为“辅助驾驶”,而华为与广汽等多家车企也纷纷联合发布了《智能辅助驾驶安全倡议》,呼吁行业内所有公司遵守透明营销、提升安全性能的基本要求。这一系列行动无疑为智能辅助驾驶行业的健康发展铺平了道路,也向消费者传递了一个明确的信号:智能辅助驾驶不等同于自动驾驶,使用时必须谨慎。

安全优先:车企转变与行业未来

“智能辅助驾驶”这一名称的调整,实际上是对车企和消费者的共同提醒——安全是智能驾驶技术的基石。通过此次转变,车企必须从单纯的营销竞争中回归到技术研发的本质,真正做到“安全优先”。目前,车企不仅要提供先进的智能辅助驾驶系统,更要确保这些系统的稳定性和可靠性。为了减少因误用而导致的交通事故,车企已经开始着力提升驾驶员对智能辅助驾驶功能边界的认识,帮助消费者理解如何正确使用这一技术。

华为等车企联合发布的安全倡议中明确提到,技术研发应该从安全保障的角度出发,建立完善的车规安全体系,而消费者教育也是不容忽视的一环。通过模拟场景教学、实时风险提示等方式,消费者可以更加清晰地了解智能辅助驾驶的使用条件与安全要求,避免因信息不对称造成不必要的事故风险。

强监管与智能辅助驾驶的商用化进程

智能辅助驾驶技术,特别是L3级高级别的自动驾驶技术,原本被业内普遍认为将在2025年迎来商用化的关键节点。强监管的到来是否会影响这一进程?业内专家对此持有不同看法。一些人认为,政策的严格要求可能会推迟L3技术的商用进程,尤其是在事故责任认定和保险条款等方面仍缺乏明确的法律框架时,车企可能会因为合规压力而减缓研发步伐。也有乐观的声音指出,智能辅助驾驶的法规完善和安全标准的提高,实际上将为L3技术的落地提供更加坚实的基础。

无论如何,专家普遍认为,虽然监管可能会延长L3技术的落地周期,但这种“安全优先”的模式将为智能辅助驾驶的广泛应用打下良好的基础。从长远来看,行业的规范化发展不仅能减少安全隐患,还能提升消费者对智能辅助驾驶技术的信任。

从虚到实,智能辅助驾驶的未来

“智驾”到“智能辅助驾驶”的转变,是汽车行业对过度营销的纠正,也是对未来智能驾驶安全的重视。随着监管的加强,车企不仅要技术先行,更要在宣传和实际应用中保持理性和透明。消费者的认知也将逐步回归理性,智能辅助驾驶不再是“脱手驾驶”的幻想,而是一个更加安全、可靠的辅助工具。行业的注定要走向一个更加成熟、安全的时代。

-

阿维塔三年四款车型销量飙升背后的成功密码2025-06-02 14:03:305月份,阿维塔公布了最新的销售数据,全系共交付12767辆,同比增长达到179%。从今年2月份开始,阿维塔的销量一路攀升...

阿维塔三年四款车型销量飙升背后的成功密码2025-06-02 14:03:305月份,阿维塔公布了最新的销售数据,全系共交付12767辆,同比增长达到179%。从今年2月份开始,阿维塔的销量一路攀升... -

212 T01的崛起:国产越野车的硬派力量与挑战2025-05-09 20:43:13随着消费者对越野车需求的不断增加,国内越野车市场进入了一个全新的发展阶段。尤其是212 T01等国产硬派越野车的推出,凭...

212 T01的崛起:国产越野车的硬派力量与挑战2025-05-09 20:43:13随着消费者对越野车需求的不断增加,国内越野车市场进入了一个全新的发展阶段。尤其是212 T01等国产硬派越野车的推出,凭... -

易慕峰CAR-T细胞疗法再获批,拓展适应症推动实体瘤治疗进程2025-03-25 23:40:183月21日,易慕峰生物宣布其自主研发的靶向EpCAM自体CAR-T细胞注射液(IMC001)新增适应症临床试验申请已获得...

易慕峰CAR-T细胞疗法再获批,拓展适应症推动实体瘤治疗进程2025-03-25 23:40:183月21日,易慕峰生物宣布其自主研发的靶向EpCAM自体CAR-T细胞注射液(IMC001)新增适应症临床试验申请已获得... -

水果与类风湿关节炎的潜在关联:这三种水果摄入过量要警惕2025-03-25 23:42:32水果,一直以来是我们健康饮食的重要组成部分。作为大自然赋予我们的一份恩赐,水果以其丰富的营养和清新的口感,成为了日常生活...

水果与类风湿关节炎的潜在关联:这三种水果摄入过量要警惕2025-03-25 23:42:32水果,一直以来是我们健康饮食的重要组成部分。作为大自然赋予我们的一份恩赐,水果以其丰富的营养和清新的口感,成为了日常生活... -

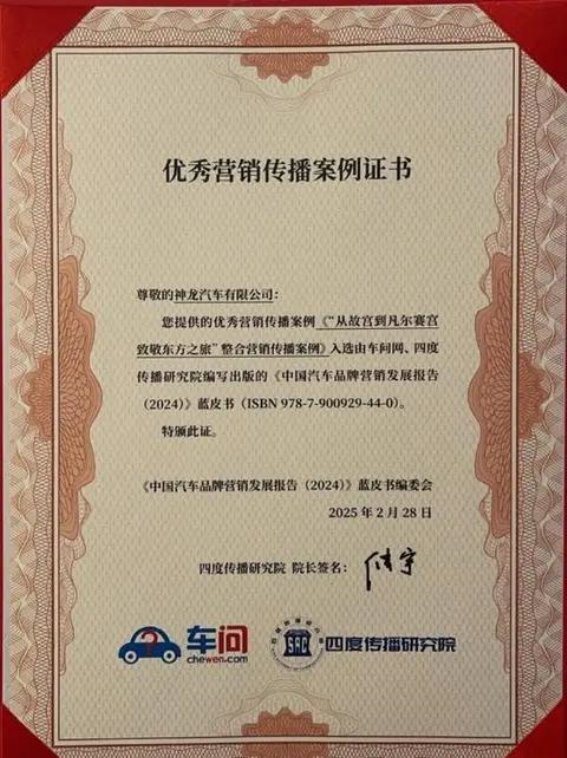

神龙汽车荣获双重殊荣,凡尔赛C5 X超值购车政策引关注2025-05-11 05:30:07近日,以“前行的力量”为主题的“2025年中国汽车品牌发展高峰论坛”在北京盛大召开,吸引了业内众多车企及专家参与。在此次...

神龙汽车荣获双重殊荣,凡尔赛C5 X超值购车政策引关注2025-05-11 05:30:07近日,以“前行的力量”为主题的“2025年中国汽车品牌发展高峰论坛”在北京盛大召开,吸引了业内众多车企及专家参与。在此次... -

哪吒汽车困境揭示新能源行业潜藏风险2025-04-18 20:14:27近年来,新能源汽车行业迅猛发展,许多新兴品牌在市场中崭露头角,哪吒汽车便是其中的佼佼者。随着市场竞争的加剧,哪吒汽车的“...

哪吒汽车困境揭示新能源行业潜藏风险2025-04-18 20:14:27近年来,新能源汽车行业迅猛发展,许多新兴品牌在市场中崭露头角,哪吒汽车便是其中的佼佼者。随着市场竞争的加剧,哪吒汽车的“...