春绿岷江畔,文风化千年——走进犍为文庙

导读:春风送暖,岷江两岸的油菜花田像金色的海浪般起伏。3月12日,我来到乐山犍为,沐浴在温柔的春光中,嘉阳小火车喷吐着蒸汽,缓缓行驶于花海之间。列车内,欢声笑语不绝于

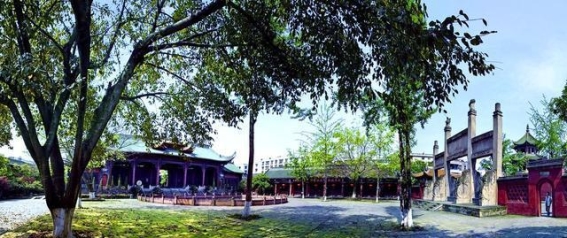

春风送暖,岷江两岸的油菜花田像金色的海浪般起伏。3月12日,我来到乐山犍为,沐浴在温柔的春光中,嘉阳小火车喷吐着蒸汽,缓缓行驶于花海之间。列车内,欢声笑语不绝于耳,仿佛在与时光作伴,穿越了岁月的长河。而在这蒸汽的轰鸣声与花香四溢的空气中,一座古老的建筑群引起了我的注意——它就是犍为文庙,这座被誉为“甲冠川中”的文化遗产。

走进犍为县城,踏上那条历经岁月洗礼的青石板路,文庙的身影便出现在眼前。那座气势磅礴的宫墙上,写着“万仞宫墙”四字,苍劲有力,宛如松树般稳固。四周的大门分别刻有“贤关”“圣域”两字,给人一种严肃庄重的感觉,仿佛昭示着这座文庙悠久的历史与深厚的文化底蕴。春风拂过宫墙,铜铃的声音传入耳畔,仿佛在呼唤着来自四方的游客,进入这座承载千年文化的圣地,与古人对话。

犍为文庙的规模庞大,堪称“川中第一,全国第四”,它的每一处建筑,每一块石雕,都蕴含着匠人们的智慧与心血。步入文庙,首先映入眼帘的是灵星门,门前龙亘狮蹲,威武雄壮。穿过灵星门,几块石匾依次展现:“道冠古今”“德参天地”“金声玉振”“江汉秋阳”,这些匾额上浮雕的龙腾云、仙鹤衔芝,栩栩如生,每一笔每一划都彰显着古代匠人对文化传承的虔诚。

文庙内的泮池旁,一对石狮昂首伫立,仿佛镇守着这片神圣的土地。当地的博物馆讲解员告诉我,古时学子在入学前,必须在此净手,寓意“涤心明志”,这不仅是为了祛除邪气,更是对自己求学之心的净化。每一块石雕、每一座雕像,都承载着文化的积淀,传递着儒家思想的精髓。

在大成殿前,燎台栏板显得格外引人注目。燎台是古时祭孔的重要场所,栏板上刻着不同的图案与文字,承载着祭孔的庄重与神圣。这些精美的石刻,无论从形态上还是内涵上,都展示了古代匠人对文化与礼仪的深刻理解。每一处细节,都传达着对于知识与学问的尊敬,也让每一个走进文庙的人都感受到那股自古传承的文化力量。

犍为文庙不仅仅是一座静默的古建筑,它已经深深融入了当地人的日常生活。遇见了一位八十多岁的老人王大爷,他向我回忆道,“我小时候,下雨天我们就在庑廊下踢毽子。”对于王大爷来说,文庙不仅是一个文化遗址,更是他青春的见证。自北宋至1997年犍为一中迁出,文庙始终是当地文化与教育的核心,它不仅承载着历史的记忆,也是当地人心中的精神家园。

如今,犍为文庙依然焕发着活力,全国首部儒家文化实景剧《儒在犍为·大成礼赞》在这里常态化上演,吸引了众多游客与学者的目光。孔氏南宗家庙的文物特展更让犍为与衢州实现了文化的跨越与融合,这些活动使得这座千年古庙在现代社会中焕发了新的生命力,成为了当代儒学文化传播的重要载体。

春日的阳光洒在文庙的东庑西庑,七十二位先贤的塑像静立廊下,仿佛在注视着每一个走进文庙的人。庭院中央的绿意盎然,生机勃勃。犍为文庙不仅仅是一座古老的文化遗址,它还在当代社会中书写着属于这片土地的文明篇章。它承载着尊学尚文的精神,也传递着敬畏知识、崇尚文化的信念。

离开文庙时,回望奎阁的飞檐,那如笔尖般指向星河的轮廓,仿佛在向人们传达着追求卓越、勇敢前行的精神。而文庙外的老街上,浓郁的窦记酱油香与茉莉花茶的清香弥漫在空气中,街头吆喝声与古乐声交织,古韵与现代生活气息悄然交融。这座千年古庙,依旧守护着悠久的文化遗产,也在现代的喧嚣中默默传承着它的价值与精神。

春日的犍为,油菜花田依旧如火如荼地绽放,而比花海更绚烂的,是一代又一代人用敬畏与热爱的文明长卷。

-

-

贵州黎平文化振兴新篇章:东西部协作的成功典范2025-01-06 18:04:07近年来,贵州省黎平县在推动东西部协作的过程中,充分发挥文化引领作用,通过推动文化与旅游的深度融合,取得了显著成效。特别是...

贵州黎平文化振兴新篇章:东西部协作的成功典范2025-01-06 18:04:07近年来,贵州省黎平县在推动东西部协作的过程中,充分发挥文化引领作用,通过推动文化与旅游的深度融合,取得了显著成效。特别是... -

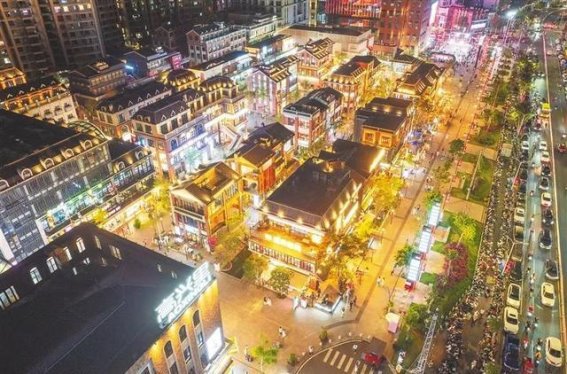

崇左边关年货市集:文化交流与商贸繁荣的双重盛宴2025-01-24 02:42:272025年1月19日,广西壮族自治区崇左市凭祥市迎来了一个盛大的节日盛会——2025广西精品年货节暨广西·崇左(凭祥)中...

崇左边关年货市集:文化交流与商贸繁荣的双重盛宴2025-01-24 02:42:272025年1月19日,广西壮族自治区崇左市凭祥市迎来了一个盛大的节日盛会——2025广西精品年货节暨广西·崇左(凭祥)中... -

-

祁东宝莲湖开渔节:在丰收的季节里与自然共舞2025-01-09 17:54:23冬日的阳光洒在湖南省祁东县黄土铺镇的宝莲湖上,温暖而明亮。此时,湖畔的气氛异常热烈,空气中弥漫着丰收的气息。正值三年一度...

祁东宝莲湖开渔节:在丰收的季节里与自然共舞2025-01-09 17:54:23冬日的阳光洒在湖南省祁东县黄土铺镇的宝莲湖上,温暖而明亮。此时,湖畔的气氛异常热烈,空气中弥漫着丰收的气息。正值三年一度... -

非遗传承,泰山面塑迎接“非遗版”春节2025-01-24 02:52:45春节,这一代表着团圆、喜庆与希望的节日,作为中华文化的重要一环,正悄然跨越时空,成为全人类共享的文化瑰宝。2025年,我...

非遗传承,泰山面塑迎接“非遗版”春节2025-01-24 02:52:45春节,这一代表着团圆、喜庆与希望的节日,作为中华文化的重要一环,正悄然跨越时空,成为全人类共享的文化瑰宝。2025年,我...