从古家具到文化共生:水落坡的转型之路

导读:水落坡镇,一个位于阳信县的小镇,常常让人想起古家具、古街文化和深厚的民俗底蕴。这些关键词不仅代表着这个小镇的历史传承,更是水落坡镇从“单点突破”到“多元共生”蜕

水落坡镇,一个位于阳信县的小镇,常常让人想起古家具、古街文化和深厚的民俗底蕴。这些关键词不仅代表着这个小镇的历史传承,更是水落坡镇从“单点突破”到“多元共生”蜕变的生动写照。随着古家具产业的兴起,水落坡镇逐步走向了全新的发展道路,文化与产业交融的模式,让这座小镇的未来充满了无限可能。

古家具的崛起:从“收旧”到“工业化生产”

20世纪60年代,水落坡镇的村民们开始了“收旧”生意。彼时,家具市场尚不发达,村民们骑着三轮车,走遍大江南北,从天津等大城市的废旧家具市场收购老物件,经过简单的修复再进行转售,形成了初步的产业链。这个“收旧—修复—转售”的模式,虽简陋,却为水落坡镇的未来奠定了基础。

随着市场需求的逐渐扩大,村民们渐渐意识到,单纯的收购和修复已经无法满足日益增长的市场需求,资源逐渐变得稀缺。为了维持产业的发展,村民们开始研究古家具的工艺,并尝试拆解、仿制。到了80年代末期,水落坡镇逐步完成了从“收旧”到“仿制生产”的转型,引入了传统榫卯技艺,逐步形成了以“购买—修复—仿制—销售”为核心的产业链条。

进入90年代,水落坡镇凭借其明清古家具的收藏、修复和流通,开始名声大噪。水落坡的古家具,尤其是榆木雕花床、红木八仙桌以及榫卯结构的橱柜,承载了时光的印记,吸引了大量收藏家和商人前来采购。水落坡镇也迅速成为了北方古家具市场的一个重要节点。到了90年代末,水落坡的仿古家具市场几乎占据了北京、上海的半壁江山,产品更是远销欧美及日韩等30多个国家和地区,成为全国最大的古旧家具集散地。

跨越瓶颈:直播电商与文化再造

随着原材料价格的不断上涨,传统家具产业逐渐陷入了瓶颈,如何突破困境,成为摆在水落坡古家具从业者面前的难题。面对市场饱和和资源稀缺的困境,水落坡镇的家具从业者开始探索新型的产业模式,思考如何将古家具与现代民俗文化相结合,提升家具的附加值。

自2020年起,当地政府推动了多个特色专业村“触网”计划,许多从业者通过直播电商拓宽了销售渠道。张磊便是其中的佼佼者,他通过分析大数据,选择在晚上黄金流量时段直播带货,成效显著。在他的团队的推动下,水落坡的古典家具开始与现代消费者的生活方式紧密相连。每场直播的销售额能达到数万元,而更为重要的是,水落坡古家具的文化内涵与制作工艺通过直播传递给了全国的消费者。

而这一模式的推广并非孤例。水落坡镇的其他企业也纷纷开设了直播间,通过视频展示工厂的生产流程,让消费者能直观地了解古家具的制作过程和其中蕴含的文化价值。像吴剑锋这样的商家,则将一些老物件改造为文创产品,通过直播赋予其新的价值,甚至将其推向国际市场。

从物品到文化:水韵古街与民俗融合

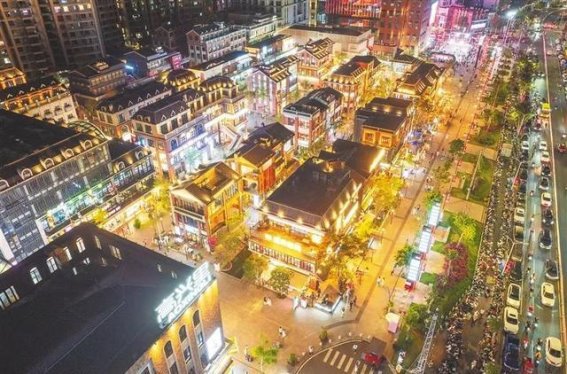

水落坡不仅仅止步于家具产业的创新,它还通过文化的再造,进一步丰富了产业内涵。依托于水落坡深厚的文化底蕴,镇上一条沉寂多年的古街——水韵古街,被重新唤醒。古街的修复工作始于青石板路和仿古门楼的翻修,紧接着,老字号的招牌和传统的生产场景也得到了原汁原味的还原。水韵古街不仅让游客感受到浓厚的历史文化氛围,还通过展区展示了铁匠铺、皮匠坊等传统工艺制作的场景。

通过这种文化的结合,水落坡进一步推动了民俗研学旅游项目的开发。两个月内,水落坡就吸引了上千名游客前来体验。通过这种文化与产业相结合的模式,水落坡成功地将老物件从单纯的商业商品转化为具有文化价值的载体,拓展了古家具产业的边界,带来了全新的经济增长点。

更为重要的是,水落坡通过与刘古良村的民俗村落合作,推出了“活态传承”的模式,不再将村庄“博物馆化”,而是通过修复古民居和打造传统手工艺工坊,让古老的民俗技艺在现代化进程中得到延续。这种结合了文化和产业的创新,不仅让传统技艺焕发出新的生机,也为乡村振兴注入了新的活力。

文化共生的生态圈:水落坡的未来展望

从“收旧贩旧”到“仿古创古”,再到“文旅融合”,水落坡的蜕变体现了文化与产业的深度共生。通过古家具产业的创新与转型,水落坡不仅保留了传统文化的精髓,还将这些文化资源转化为现代消费品,推动了经济的持续增长。如今,当我们再提起水落坡,或许不再仅仅是三个关键词的简单叠加,而是一个充满活力和创新的文化生态圈。

水落坡的经验为其他地方提供了有益的启示,那就是,文化的传承不应只是简单的保护,更要通过创新的方式,打破传统与现代之间的壁垒,形成更加多元化、可持续发展的产业模式。古家具,作为水落坡历史文化的重要载体,正通过一场场创新实践,走向更加广阔的未来。

如今,水落坡不仅拥有丰富的历史文化资源,还有着紧跟时代潮流的创新力量。这个小镇的转型之路,正是当下文化与产业共生的典范,也是乡村振兴与文化传承相辅相成的成功案例。

-

广西最美八大必打卡景点,你去过几个?2025-01-04 17:04:02广西,山水如诗,景色如画,是一片让人心动的土地。每次来到这里,我都能感受到一种与自然亲密接触的宁静与愉悦。桂林的山水、百...

广西最美八大必打卡景点,你去过几个?2025-01-04 17:04:02广西,山水如诗,景色如画,是一片让人心动的土地。每次来到这里,我都能感受到一种与自然亲密接触的宁静与愉悦。桂林的山水、百... -

2025年中华文化研学旅游高质量发展研讨会在曲阜成功举办2025-01-24 02:47:402025年1月17日,中华文化研学旅游高质量发展研讨会在曲阜中华优秀传统文化国际研学营地圆满落幕。此次会议不仅汇聚了来自...

2025年中华文化研学旅游高质量发展研讨会在曲阜成功举办2025-01-24 02:47:402025年1月17日,中华文化研学旅游高质量发展研讨会在曲阜中华优秀传统文化国际研学营地圆满落幕。此次会议不仅汇聚了来自... -

冬日清晨的摄影魅力,感受空旷与寂静的美2025-01-24 02:47:29冬日的清晨,总是带着一种特别的味道,清冷却不失柔和。天空被一层浅蓝色的薄纱轻轻覆盖,空气中弥漫着寒冷和宁静的气息。每当这...

冬日清晨的摄影魅力,感受空旷与寂静的美2025-01-24 02:47:29冬日的清晨,总是带着一种特别的味道,清冷却不失柔和。天空被一层浅蓝色的薄纱轻轻覆盖,空气中弥漫着寒冷和宁静的气息。每当这... -

-

-

心悸胸闷的潜在原因解析:不仅仅是心脏问题2025-01-12 16:22:51现代生活节奏的加快和压力的增大,使得许多人在日常生活中会频繁经历到心悸和胸闷的症状。这些症状往往被误解为与心脏健康相关的...

心悸胸闷的潜在原因解析:不仅仅是心脏问题2025-01-12 16:22:51现代生活节奏的加快和压力的增大,使得许多人在日常生活中会频繁经历到心悸和胸闷的症状。这些症状往往被误解为与心脏健康相关的...