老年人走路误区,专家提醒:这4种走法伤身

导读:“生命在于运动”,这句话不仅适用于年轻人,对老年人来说同样如此。步行是老年人保持健康的有效方式,但如果方法不对,走路反而可能带来不必要的伤害。老年人在走路时应该

“生命在于运动”,这句话不仅适用于年轻人,对老年人来说同样如此。步行是老年人保持健康的有效方式,但如果方法不对,走路反而可能带来不必要的伤害。老年人在走路时应该注意哪些问题呢?下面我们就来探讨一下,哪些走路习惯可能会影响老年人的健康,并为大家提供一些更科学的走路建议。

走路太快:身体负担过重

68岁的王大爷每天清晨六点准时到公园,他的步伐总是异常匆忙,仿佛在赶时间。起初,王大爷觉得快步走能帮助自己更好地锻炼身体,但很快,他发现膝盖开始出现隐隐作痛的症状,甚至在夜间翻身都感到困难。医生检查后告诉王大爷,老年人关节的软骨逐渐退化,骨骼密度下降,如果走得太快,关节所承受的负担会非常大,长时间下去,便会引发疼痛和不适。医生建议老年人的步伐应保持在每秒1米左右,这样的速度既能起到锻炼效果,又不会给关节带来过重的负担。走路时要尽量保持轻松的步伐,最好能一边走一边和人交谈,保持自然舒适的节奏。

走路太久:身体需要休息

张奶奶是一位热爱健步走的老人,每天早晚各走两个小时,风雨无阻,觉得走得越久,身体就越健康。几个月后,她开始感到脚底隐痛,甚至在晚上睡觉时也感到不适。经过检查,医生诊断她患上了足底筋膜炎。过度走路可能导致身体多个部位的过度使用,从而引发一系列健康问题,尤其是老年人的骨骼和软组织较为脆弱,长时间的运动没有足够的恢复时间,容易造成损伤。医生建议,老年人每日走路的总时间最好控制在30分钟到1小时之间,而且可以分成两到三段进行。适度的运动时间不仅能更好地促进身体健康,还能避免过度疲劳带来的反效果。

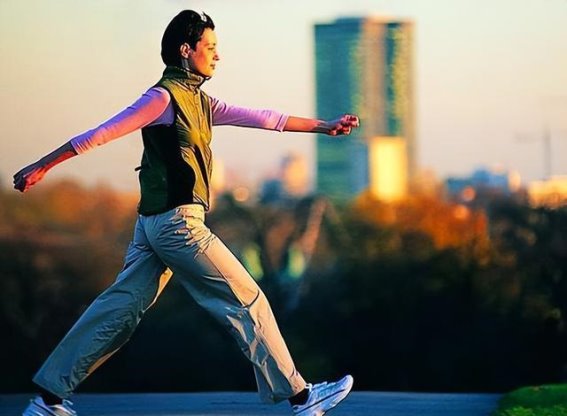

走姿不当:不良姿势加剧身体负担

刘爷爷有个走路的坏习惯,总是身体前倾,肩膀塌下,整个身体呈现弯曲的状态,走路看起来像个“问号”。久而久之,他感到腰酸背痛,甚至弯腰系鞋带都变得吃力。医生分析,错误的走姿会导致身体的力线分布失衡,长时间不正当的走姿会给肌肉和关节带来额外的压力。身体前倾会加重腰椎的负担;而走路时脚尖朝外,会让膝盖软骨遭受不必要的摩擦和磨损;肩膀内扣则会影响呼吸和脊椎的健康。医生建议,老年人走路时应保持身体直立,抬头挺胸,肩膀自然放松,双臂自然摆动,脚尖应朝前,步伐适中。通过改正走姿,能够减轻关节和肌肉的负担,提高走路的效果。

带病硬走:听从身体的警告

李大爷患有轻度膝关节炎,但他依然坚持每天走10公里,哪怕膝盖有些疼痛,也不肯停下。最终,膝盖肿胀严重,直到不得不进行手术治疗。许多老年人认为,坚持走路可以帮助自己保持健康,但如果存在膝关节炎、心脏病等基础性疾病,盲目坚持走路反而会加重病情。膝关节炎患者如果过度走路,会加速软骨的磨损;心脏病患者则可能在过度运动下引发心绞痛或心脏病发作。专家建议,对于患有基础性疾病的老年人,运动应该量身定制。对于膝关节问题,可以选择游泳或骑行等低冲击的运动,而心脏病患者则应在医生指导下进行低强度的活动。老年人应听从身体的信号,避免强行锻炼,保护自己的健康。

健康走路的“黄金法则”

为了帮助老年人更科学地走路,专家总结出了一些健康走路的黄金法则。每次走路的时间不宜过长,最好控制在10分钟以内,若感到疲劳可停下来休息。研究表明,分散的短时间走路效果优于长时间的连续走路。老年人在选择鞋子时要特别注意,合适的鞋子不仅能够提高走路的舒适度,还能减少关节和足底筋膜的负担。建议选择轻便、防滑、脚跟略带缓冲的鞋子,避免穿着过硬或过高的鞋子。在走路前做好热身,活动脚踝、伸展小腿等,能够有效避免运动损伤,确保每一步都更加健康。

总结来说,走路是老年人保持身体健康的重要手段,但只有正确的方法才能够实现保健的效果。走路时过快、过久、不当的姿势以及带病硬走,都可能导致身体出现问题。老年人在锻炼时应根据自身的身体状况,合理安排运动时间,保持正确的走姿,选择适合的鞋子,并且在医生的指导下进行运动。这样,才能真正达到健康长寿的目的。

-

宝山医院推出超重肥胖儿童中医护理门诊,助力健康成长2025-01-20 18:12:06在当今社会,儿童肥胖问题日益引起广泛关注。肥胖不仅对孩子的外貌形象产生影响,更对其身体健康构成严重威胁,如导致糖尿病、高...

宝山医院推出超重肥胖儿童中医护理门诊,助力健康成长2025-01-20 18:12:06在当今社会,儿童肥胖问题日益引起广泛关注。肥胖不仅对孩子的外貌形象产生影响,更对其身体健康构成严重威胁,如导致糖尿病、高... -

简单又强大的抗衰老秘诀:快走让你逆转衰老2025-01-12 16:19:43你是否曾经坐在电脑前,时间一点一点地流逝,却未曾注意到身体正悄然“衰老”?你是否也曾陷入过长时间的坐姿,等到起身时才发现...

简单又强大的抗衰老秘诀:快走让你逆转衰老2025-01-12 16:19:43你是否曾经坐在电脑前,时间一点一点地流逝,却未曾注意到身体正悄然“衰老”?你是否也曾陷入过长时间的坐姿,等到起身时才发现... -

年轮与时光的交织:2024我的旅行与阅读心境2025-01-09 17:54:56冬日的阳光温暖地洒落在武义的大地上,清晨的空气清新而带着一丝丝寒意,渐渐地,随着一天的推移,温度也一点点攀升。天空,蓝得...

年轮与时光的交织:2024我的旅行与阅读心境2025-01-09 17:54:56冬日的阳光温暖地洒落在武义的大地上,清晨的空气清新而带着一丝丝寒意,渐渐地,随着一天的推移,温度也一点点攀升。天空,蓝得... -

康巴什的烟花盛宴:在星空下许下新年的愿望2025-01-06 18:07:53随着冬日的寒风吹过,2024年的脚步已经接近尾声,康巴什的街头早已弥漫着年末的氛围。每个人的心中都充满了对未来的期待,而...

康巴什的烟花盛宴:在星空下许下新年的愿望2025-01-06 18:07:53随着冬日的寒风吹过,2024年的脚步已经接近尾声,康巴什的街头早已弥漫着年末的氛围。每个人的心中都充满了对未来的期待,而... -

迎接2025年,冰雪经济新纪元的启航2025-01-09 03:53:26随着2025年即将到来,冰雪经济正在成为全球发展新热潮中的佼佼者。对许多人而言,冰雪活动或许仅是冬季的一项娱乐消遣,但这...

迎接2025年,冰雪经济新纪元的启航2025-01-09 03:53:26随着2025年即将到来,冰雪经济正在成为全球发展新热潮中的佼佼者。对许多人而言,冰雪活动或许仅是冬季的一项娱乐消遣,但这... -

六十岁后的富养之道:养成这8个好习惯,身心健康,幸福长久2025-01-20 17:55:44进入六十岁,很多人都开始意识到,生活质量的好坏,往往取决于日常习惯的积累,而这些习惯不仅会影响身体的健康,也直接关系到内...

六十岁后的富养之道:养成这8个好习惯,身心健康,幸福长久2025-01-20 17:55:44进入六十岁,很多人都开始意识到,生活质量的好坏,往往取决于日常习惯的积累,而这些习惯不仅会影响身体的健康,也直接关系到内...