安徽的秘境之旅:山水间的诗意栖息地

导读:薄雾轻柔地飘过马头墙,南湖水面上隐约传来洗衣妇清脆的棒槌声。我在宏村的一间客栈里醒来,沉浸在这份静谧之中。耳边风铃轻轻摇曳,似乎在诉说着时间的温柔。走遍中国的山

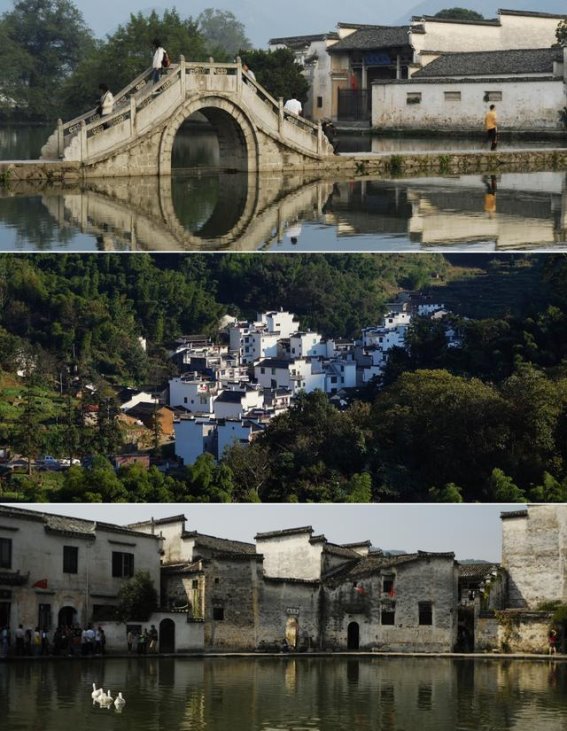

薄雾轻柔地飘过马头墙,南湖水面上隐约传来洗衣妇清脆的棒槌声。我在宏村的一间客栈里醒来,沉浸在这份静谧之中。耳边风铃轻轻摇曳,似乎在诉说着时间的温柔。走遍中国的山水,唯有安徽的景致,时常在我脑海中回响,正如《牡丹亭》所写:“人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”每一次踏入这片土地,都像是走进了一个失落的诗境,悠远、静谧、深邃。

黄山是我们耳熟能详的旅游胜地,然而在这些被游客忽略的角落里,隐藏着更为深邃的美丽。那次,我和一位当地的老茶农聊了起来。他指着远方被薄雾笼罩的群山,轻声对我说:“这里藏着不为人知的秘境,远比那座山更为奇妙。”我们曾在迎客松前排了三小时的队,而老茶农的话让我顿悟:真正的美,往往隐匿在人迹罕至的地方。

去年的深秋,我在九华山邂逅了一位扫落叶的老僧。他让我站在那株古老的银杏树下,金黄的叶片在晨钟声中飘落,宛如一场无声的经忏。站在肉身殿前,我观察着香客们手举香柱艰难行走的身影,心中猛然闪过一个念头——这份信仰的根源,从来不在庙堂,而是在山水相逢的地方,在那份与自然的深情对话中。

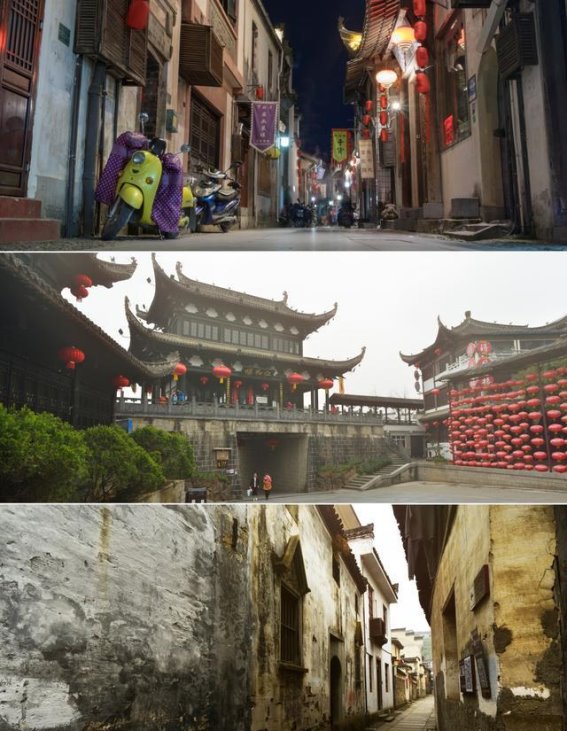

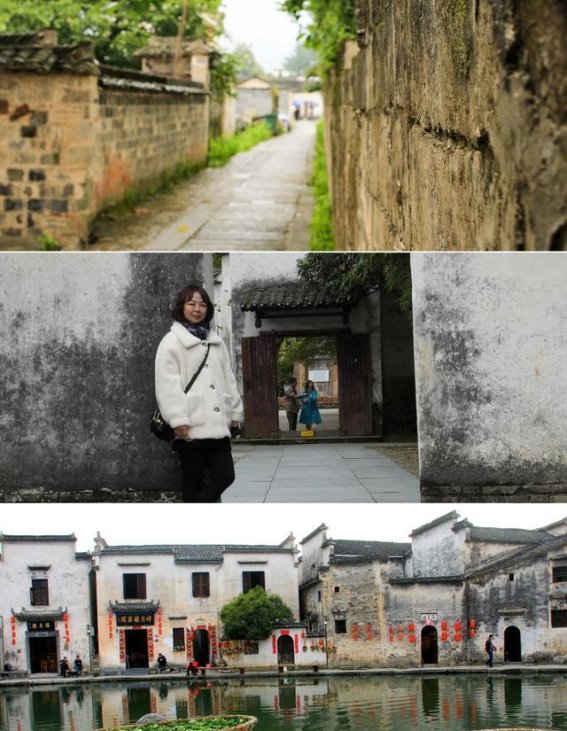

如果说避世之地的典范,那就非呈坎村莫属。跟着采药人穿行在村中,青石板路的湿气沁人心脾,转角处,阳光洒在古老的砖雕麒麟上,仿佛时光倒流。我走进一条小巷,遇见了一位80岁的老奶奶,她在门廊下剥毛豆,似乎忘却了时间的存在。巷尾处,一座明代的石桥悄然出现在我眼前,桥下的妇人顺手递给我一个脆梨,那梨的清甜伴随着空气中的湿气,沁入心脾。呈坎村的每一条街巷,每一块青石板,都如同历史的见证者,承载着岁月的沉淀。

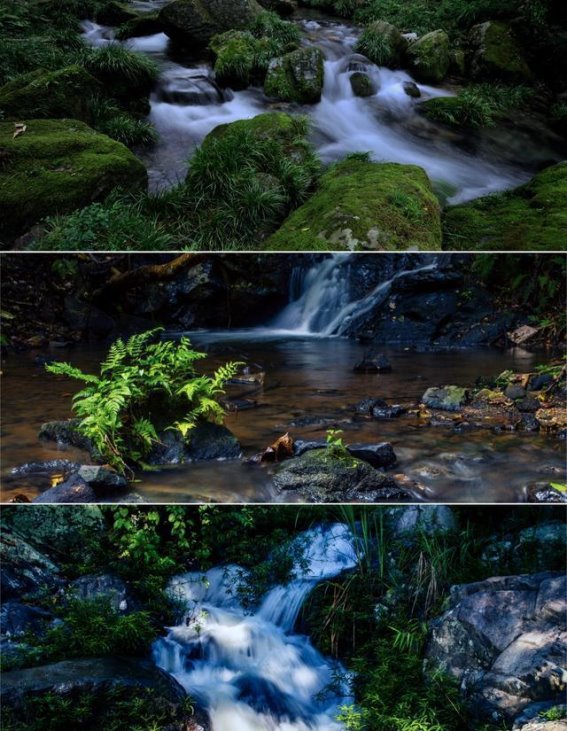

最令我震撼的,是牯牛降的原始森林。随着护林员穿梭在密林中,我们来到了龙门瀑布前。水雾弥漫,湿润的空气让人浑身一震。突然,护林员指着岩层上的缝隙:“你看,这里嵌着贝壳化石。”这些天然的痕迹讲述着千百万年前的故事。而在瀑布的水雾中,午后的阳光穿透水面,刹那间架起了七色光桥,短暂却美得让人屏息。这种美丽,宛如徽州的木雕,千年不褪,永远镌刻在记忆深处。

徽州古城,我遇见了做歙砚的郑师傅。他的工作室隐藏在一条宁静的小巷中,木雕的碎屑在他手中飞舞,雕刻刀在龙尾石上游走,渐渐勾画出黄山云海的纹理。他的每一刀、每一划,都传递着对这片土地的深厚情感。看着他在半成品上细细摩挲,我仿佛也在感受到那股从骨子里流淌出来的古老气息。

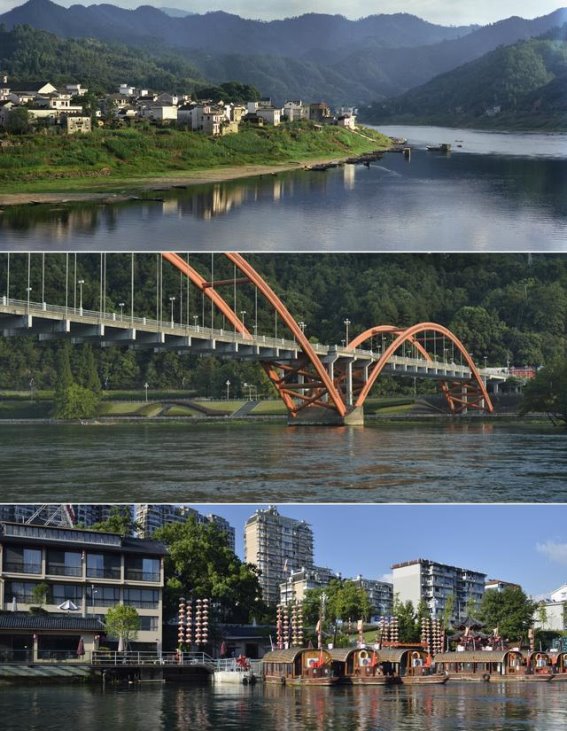

而在新安江的渔火夜航上,最浪漫的景象便是船头的马灯,映照着两岸白墙的倒影。摇橹的老船工轻轻唱着黄梅调,船只在水面上缓缓行驶。经过三潭渡口时,船工忽然熄了引擎,船舱中的空气凝固,唯有水波轻轻拍打着船舷。岸边老宅飘来的胡琴声,仿佛是时间在这一刻放慢了脚步。月光洒在江面上,水面如墨,远处的灯火点点,宛如撒在砚台上的金箔,闪烁着独特的光芒。

在天柱山,浓雾吞噬了整片松林,我坐在炼丹湖畔,等待日落的到来。就在我有些失望之际,云层裂开了一道缝隙,夕阳洒下,把天柱峰染成了金红色。那一刻,整片山林与湖面上的倒影相映成趣,宛如一幅美丽的水墨画。正如山下茶馆老板所说:“天柱山的云,是最任性的画家。”每一朵云,都是自然最完美的创作,瞬间即逝,却令人铭记。

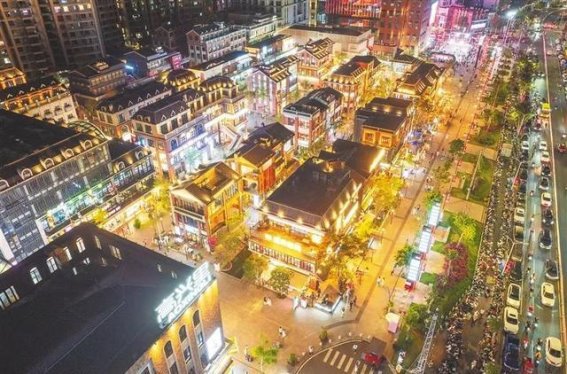

离开时,我在屯溪老街买了一个竹编食盒。卖货的大姐一边缠麻绳,一边絮絮叨叨地说:“此刻,在千里之外的家中打开盒盖,仿佛又看见那白墙黛瓦在晨雾中浮动,像宣纸上未干的水痕。”这句话让我深刻感受到,正如董其昌所言,安徽的山水,藏着每一个中国人最深的乡愁。

安徽,这片山水间的秘境,承载着千年历史与文化。每一座山、每一条水流、每一个古村落,都蕴含着深刻的情感与美丽。在这里,山水与人文交织,信仰与自然交融,留下了无数美丽的诗篇。每一次的邂逅,都是对这片土地深深的敬畏与热爱。这里的秘境,值得我们用心去感受,去体验。

-

-

跨年盛典:光影与火光交织的奇妙之夜2025-01-04 17:03:032024年12月31日,夜幕降临时,雄安新区的“未来奇妙夜”跨年活动如约而至,带来了前所未有的震撼与奇妙。那一晚,雄安的...

跨年盛典:光影与火光交织的奇妙之夜2025-01-04 17:03:032024年12月31日,夜幕降临时,雄安新区的“未来奇妙夜”跨年活动如约而至,带来了前所未有的震撼与奇妙。那一晚,雄安的... -

走进澳门的多元化发展:不仅仅是博彩2024-12-29 22:34:04在过去的几十年里,澳门经历了翻天覆地的变化。从一个以博彩业为支柱的小城市,到如今成为一个全球知名的旅游和文化中心,澳门的...

走进澳门的多元化发展:不仅仅是博彩2024-12-29 22:34:04在过去的几十年里,澳门经历了翻天覆地的变化。从一个以博彩业为支柱的小城市,到如今成为一个全球知名的旅游和文化中心,澳门的... -

关于胸痛的真相——胸膜炎的识别与应对2025-01-12 16:18:50清晨,第一缕阳光穿透窗帘洒进老年科的诊室,空气中弥漫着一丝宁静。这份安宁并没有持续太久,一位38岁的年轻患者胡女士推门而...

关于胸痛的真相——胸膜炎的识别与应对2025-01-12 16:18:50清晨,第一缕阳光穿透窗帘洒进老年科的诊室,空气中弥漫着一丝宁静。这份安宁并没有持续太久,一位38岁的年轻患者胡女士推门而... -

36小时探索奥克兰的魅力:自然与都市交织的完美旅程2025-01-24 02:43:54奥克兰,这座新西兰的最大城市,凭借其得天独厚的地理位置和丰富的文化底蕴,成为了无数旅行者的梦想目的地。坐落在海港和火山的...

36小时探索奥克兰的魅力:自然与都市交织的完美旅程2025-01-24 02:43:54奥克兰,这座新西兰的最大城市,凭借其得天独厚的地理位置和丰富的文化底蕴,成为了无数旅行者的梦想目的地。坐落在海港和火山的... -