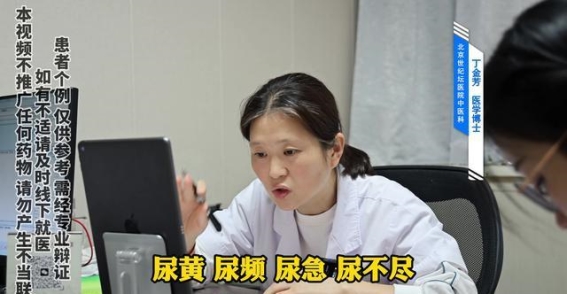

肝胆湿热如何影响排尿健康

导读:很多人都曾经历过尿黄、尿频、尿急甚至尿不尽的困扰。这些症状常常让人感觉不适,但却往往被忽视,直到症状加重才开始关注。事实上,这些问题可能与体内湿热的积聚密切相关

很多人都曾经历过尿黄、尿频、尿急甚至尿不尽的困扰。这些症状常常让人感觉不适,但却往往被忽视,直到症状加重才开始关注。事实上,这些问题可能与体内湿热的积聚密切相关。在中医的理论中,湿热是指体内的湿气和热气过多,常常源于肝脏和脾脏的功能失调。湿热一旦形成,便容易影响身体的各个系统,特别是排尿系统。本文将探讨肝胆湿热与尿黄、尿频、尿急、尿不尽之间的关系,并分析其根本原因。

在中医学中,湿热主要是由于肝火过旺和脾湿滞积所引起的。肝脏在中医中主疏泄,调节情绪和气血流通。当肝火旺盛时,容易扰乱水液的代谢,使得湿气无法及时排出体外,进而堆积在体内。湿气和热气相互交织,形成湿热,从而影响其他脏腑的功能。尤其是肝胆区域,由于湿热的滞留,往往成为这些症状的根源。

具体来说,肝火旺盛是肝胆湿热的一大表现。肝火不仅仅是情绪波动的体现,它还会影响到身体的水液代谢。肝火上升使得湿气积滞,导致水分无法有效运化,最终影响到膀胱的功能,从而引发尿频、尿急、尿不尽等症状。更为明显的是,尿液的颜色也会受到肝火的影响,常常表现为尿黄。尿液的色泽变化,是湿热积聚在体内的一种明显标志。

脾湿的存在则是肝胆湿热的另一个重要组成部分。脾脏主运化水湿,它负责将水分进行合理的分配和代谢。当脾脏的功能受损,或者脾气虚弱时,体内的湿气便容易积聚,导致湿热加重。脾湿与肝火相互交织,形成湿热之气,进一步加重了体内的湿气滞留。这种湿气的堆积,最终导致排尿系统的各种问题。尿频、尿急、尿不尽的症状便成了湿热的表现之一。

除了这些明显的症状,肝胆湿热患者往往还伴随有其他不适。例如,口干口苦、食欲不振、腹胀等症状,都是湿热滞留的表现。由于湿气的积聚,不仅影响肝脏和脾脏,还会影响其他脏腑的正常功能。身体的各项机能受到湿热的干扰,导致身体的调节能力下降,患者的健康状况也逐渐变差。调理湿热,尤其是疏肝清热、化湿利水,对于缓解症状、恢复身体机能至关重要。

中医治疗肝胆湿热的策略通常包括使用草药、针灸和饮食调理等多种方式。草药方面,常见的有疏肝解毒、化湿清热的方剂,通过药物的调理,帮助肝脏和脾脏恢复正常功能,排除体内的湿气和热气。针灸治疗通过刺激特定的穴位,疏通经络,帮助气血流通,进一步排解体内的湿热。饮食方面,患者应避免食用辛辣、油腻以及刺激性的食物,改为清淡、易于消化的饮食,增加水分的摄入,促进湿气的排出。

在生活习惯方面,保持良好的作息和适度的运动也有助于湿气的排泄。充足的睡眠和规律的作息可以调节肝脏的气血流通,避免肝火上升。而适量的运动则能够增强身体的代谢功能,促进体内水湿的排泄,减轻湿气的积聚。

总结来说,肝胆湿热是引发尿黄、尿频、尿急、尿不尽等症状的重要原因之一。湿热的形成与肝火的上升和脾湿的积聚密切相关。通过中医的治疗手段,结合良好的生活习惯,湿热可以得到有效的调理和缓解。早期诊断和干预,不仅能够缓解症状,还能有效预防湿热的复发,帮助患者恢复身体的正常功能,提升生活质量。

上一篇:年轻人追捧“喝草”背后的健康误区

-

中站区的彩灯奇观:新春灯火映照的繁华与希望2025-01-24 02:44:17新春佳节的气息,仿佛在每一盏彩灯的闪烁中悄然弥漫。走在中站区的大街小巷,随处可见那一道道光亮,将这个城市装点得如梦似幻。...

中站区的彩灯奇观:新春灯火映照的繁华与希望2025-01-24 02:44:17新春佳节的气息,仿佛在每一盏彩灯的闪烁中悄然弥漫。走在中站区的大街小巷,随处可见那一道道光亮,将这个城市装点得如梦似幻。... -

-

从北京出发,2小时车程打卡《黑神话:悟空》取景地,探访蔚县的2025-02-09 13:21:25近年来,北京至河北张家口的交通便利性有了显著提升,特别是自京蔚高速全线通车后,前往张家口市蔚县的交通时长大大缩短。如今,...

从北京出发,2小时车程打卡《黑神话:悟空》取景地,探访蔚县的2025-02-09 13:21:25近年来,北京至河北张家口的交通便利性有了显著提升,特别是自京蔚高速全线通车后,前往张家口市蔚县的交通时长大大缩短。如今,... -

阆中古城的冬日魅力:雪中的古韵与温暖的风情2025-01-04 16:59:28阆中古城,位于四川省南充市,是一座承载着2300多年历史的古老城市。自西汉时期建立以来,阆中古城见证了无数岁月的沉淀,至...

阆中古城的冬日魅力:雪中的古韵与温暖的风情2025-01-04 16:59:28阆中古城,位于四川省南充市,是一座承载着2300多年历史的古老城市。自西汉时期建立以来,阆中古城见证了无数岁月的沉淀,至... -

补钙不止牛奶,这5种食物也能有效补充钙质,老年人每天吃一点2025-01-20 23:08:40提到补钙,很多人脑海中第一个浮现的便是牛奶。确实,牛奶作为一种常见的钙质来源,长期以来被认为是补钙的“黄金标准”。实际情...

补钙不止牛奶,这5种食物也能有效补充钙质,老年人每天吃一点2025-01-20 23:08:40提到补钙,很多人脑海中第一个浮现的便是牛奶。确实,牛奶作为一种常见的钙质来源,长期以来被认为是补钙的“黄金标准”。实际情... -

火种采集,点燃冰雪梦想——2025年第九届亚洲冬季运动会火种2025-02-09 13:20:241月20日,哈尔滨太阳岛的冰雪世界迎来了一个意义非凡的时刻——2025年第九届亚洲冬季运动会的火种采集仪式正式举行。当天...

火种采集,点燃冰雪梦想——2025年第九届亚洲冬季运动会火种2025-02-09 13:20:241月20日,哈尔滨太阳岛的冰雪世界迎来了一个意义非凡的时刻——2025年第九届亚洲冬季运动会的火种采集仪式正式举行。当天...