苏轼与西湖:流淌在湖水中的千年印记

导读:西湖,这片风光旖旎的湖泊,早已超越了自然景观的界限,成为了无数文人墨客心中的圣地。而在这片美丽的湖水中,苏轼的身影永远烙印其中。他不仅凭借其卓越的治水才能,改善

西湖,这片风光旖旎的湖泊,早已超越了自然景观的界限,成为了无数文人墨客心中的圣地。而在这片美丽的湖水中,苏轼的身影永远烙印其中。他不仅凭借其卓越的治水才能,改善了西湖的生态环境,更以自己的文学才华,将西湖的美景提升到了艺术的高度。西湖与苏轼的故事是千年的传承,是历史的见证,也是文化的传递。每一个景点,每一片湖水,都深深铭刻着苏轼的智慧与情感。

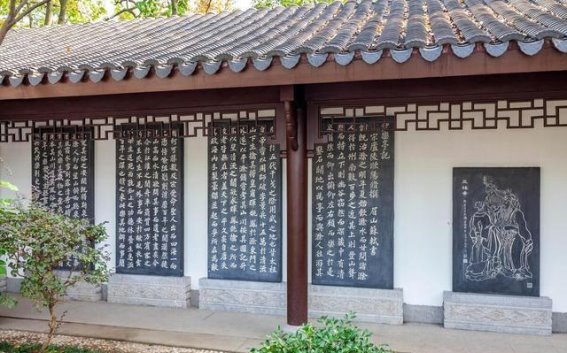

说到苏轼与西湖的关系,首先不能不提的便是那条横贯湖面、宛如长虹的苏堤。那是在宋代,苏轼作为杭州知州时,他目睹西湖水质渐差,湖面干涸,湖堤被冲毁,甚至连水源也变得浑浊不堪。西湖的面貌让苏轼深感忧虑,他决心为这片大地贡献一己之力。于是,他提出了一项大胆的治湖计划:通过疏浚西湖、加固堤坝、修建堤堤,重塑西湖的面貌。在这一过程中,苏轼不仅是一位治理水利的官员,更像是一位匠人,用自己的心血和智慧,将西湖变得焕然一新。为了将西湖打造成一个更加宜人之地,他还设计了连接堤岸的六座石桥,这些桥不仅起到了连接两岸的功能,更为西湖增添了独特的风情。每一座桥都有其寓意与象征,映波、锁澜、望山、压堤、东浦、跨虹,宛如一道道美丽的风景线,串联起了苏堤的传奇。

苏堤之所以成为西湖的灵魂,不仅因为它是一项工程技术的创新,更因为它象征了苏轼对西湖的深厚情感。每当人们漫步在苏堤上,仿佛能感受到苏轼那份治水的决心,领略他在湖堤之上挥洒的才情。岁月流转,苏堤仍旧静静地延伸着,像一位古老的诗人,在诉说着那段属于苏轼的故事。湖面上的柳树,微风拂过,留下的是波光粼粼与柳枝轻摇,伴随着行人的步伐,仿佛在诉说着诗句的韵律。而每座桥的存在,都像是一个活生生的诗篇,让人不禁想起苏轼那首流传千古的《饮湖上初晴后雨二首》。这首诗不仅勾画出西湖美景的轮廓,更赋予了苏堤不朽的文化内涵。

除了苏堤,西湖的另一处景点也因苏轼而格外璀璨,那便是三潭印月。西湖的这片景区原本并无太多显著的标志,直到苏轼亲自操刀,才让三潭印月成为了西湖的奇迹。在疏浚西湖的过程中,苏轼在湖中的三处水深之地立起了三座石塔,这三座石塔不仅起到了标志性的作用,更为西湖增添了一抹神秘的色彩。这三座塔造型奇特,宛如沉默的守望者,在平静的湖面上守护着这一片水域。特别是当夜幕降临,月光洒在湖面上,塔内燃起的蜡烛点点微光通过塔顶的孔洞洒下,照在湖面上,形成了那一幅“天上月一轮,湖中影成三”的绝美画面。无论是白天还是夜晚,三潭印月的景致总是让人心醉神迷,而这一切的源头,便是苏轼的匠心独运。

三潭印月的美,不仅仅是自然与人文的结合,更是古人对天文与物理原理的巧妙应用。在这片水域上,苏轼用他敏锐的观察力与深邃的思维,创造出了一个近乎完美的天文与园林结合的奇迹。每逢中秋佳节,赏月的游人便会齐聚于此,欣赏这极富诗意的景观。蜡烛的光芒与明月相互辉映,仿佛是两颗璀璨的明珠,永远镶嵌在西湖的心脏地带。无论走到哪里,人们都会情不自禁地陶醉于这一奇观之中,仿佛和苏轼一同,在这片浩渺的湖水上,感受他那份超凡脱俗的艺术追求。

苏轼的诗词,几乎成了西湖的代名词,伴随着西湖的美景,一代又一代的游客在这里寻找诗意的踪迹。“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”这句诗,几乎是每一位游客来到西湖时脑海中自然而然浮现的句子。这不仅是对西湖美景的无尽赞美,更是苏轼深邃的文化触感在文字中的真实体现。无论是清晨的雾霭,还是雨后的湖面,西湖的美,始终如苏轼诗中所言,既可以是朦胧的、温柔的,也可以是清新的、锐利的。这种层次感与变化的美,仿佛蕴含着无尽的情感与意蕴。每一次步入西湖,每一次驻足凝视,仿佛都能从苏轼的诗中汲取灵感,触动心底最柔软的地方。

苏轼与西湖的关系,早已超越了简单的历史遗产,成为了文化与艺术的永恒印记。他不仅是西湖的守护者,更是西湖文化的缔造者。通过苏轼的治理,西湖焕发出新的生机;通过苏轼的诗文,西湖的美得以流传百世。他用文字与行动,将西湖与文化紧密相连,让每一处景点都承载着历史与精神的重负。今天,当我们站在西湖畔,看到苏堤的柳影随风摇曳,或是在三潭印月的夜晚沉醉于月光与烛光的交相辉映时,不禁会想到,所有这一切,都离不开那个深情的名字——苏轼。

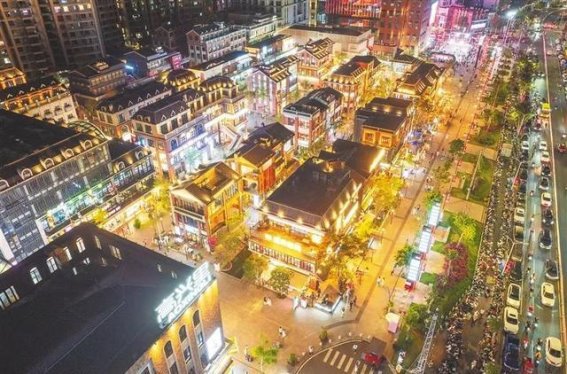

上一篇:巫山的灯火与家的温暖

-

东北文创产业崛起:文化创新与年轻人共鸣2024-12-31 23:40:00随着冬季的到来,东北的冰雪世界吸引了成群结队的游客,除了那些令人陶醉的滑雪与雪景,东北的文化创意产业也悄然走进了人们的视...

东北文创产业崛起:文化创新与年轻人共鸣2024-12-31 23:40:00随着冬季的到来,东北的冰雪世界吸引了成群结队的游客,除了那些令人陶醉的滑雪与雪景,东北的文化创意产业也悄然走进了人们的视... -

-

-

泰安市S103东岳胜境旅游公路:荣登山东省首批精品旅游公路典2025-01-24 02:44:31近年来,泰安市在推动旅游业发展的道路上不断创新和突破。S103东岳胜境旅游公路作为泰安市打造的一个重要示范性项目,成功入...

泰安市S103东岳胜境旅游公路:荣登山东省首批精品旅游公路典2025-01-24 02:44:31近年来,泰安市在推动旅游业发展的道路上不断创新和突破。S103东岳胜境旅游公路作为泰安市打造的一个重要示范性项目,成功入... -

头发早白,如何恢复乌黑?试试这款补肾养血丸2025-01-20 18:06:09随着压力的增大和生活节奏的加快,白发似乎已经不再是老年人的专属。越来越多的人,尤其是年轻人,开始为早白的头发烦恼。曾经,...

头发早白,如何恢复乌黑?试试这款补肾养血丸2025-01-20 18:06:09随着压力的增大和生活节奏的加快,白发似乎已经不再是老年人的专属。越来越多的人,尤其是年轻人,开始为早白的头发烦恼。曾经,... -

雪海与云杉的冬日奇景 新疆江布拉克的季节之美2025-01-24 02:45:41江布拉克,这片位于新疆奇台县的大美之地,仿佛是大自然精心雕刻出的作品。在这里,雪山、云杉、草原、峡谷交织成了一幅幅动人心...

雪海与云杉的冬日奇景 新疆江布拉克的季节之美2025-01-24 02:45:41江布拉克,这片位于新疆奇台县的大美之地,仿佛是大自然精心雕刻出的作品。在这里,雪山、云杉、草原、峡谷交织成了一幅幅动人心...