吴哥微笑与巴扬寺的时光倒影

导读:从金色的晨曦到黄昏的余晖,吴哥的天空仿佛始终披着一种难以言喻的宁静。那种感觉并非来自遥远的历史,而是透过那些历经风雨的石雕、佛像和庙宇,依然在诉说着时间的故事。

从金色的晨曦到黄昏的余晖,吴哥的天空仿佛始终披着一种难以言喻的宁静。那种感觉并非来自遥远的历史,而是透过那些历经风雨的石雕、佛像和庙宇,依然在诉说着时间的故事。在我步入巴扬寺的那一刻,心中突然涌上了一种难以言表的感动,仿佛自己也化作那座古老寺庙的一部分,静静地站在历史的长河里,等待着时光的抚摸。

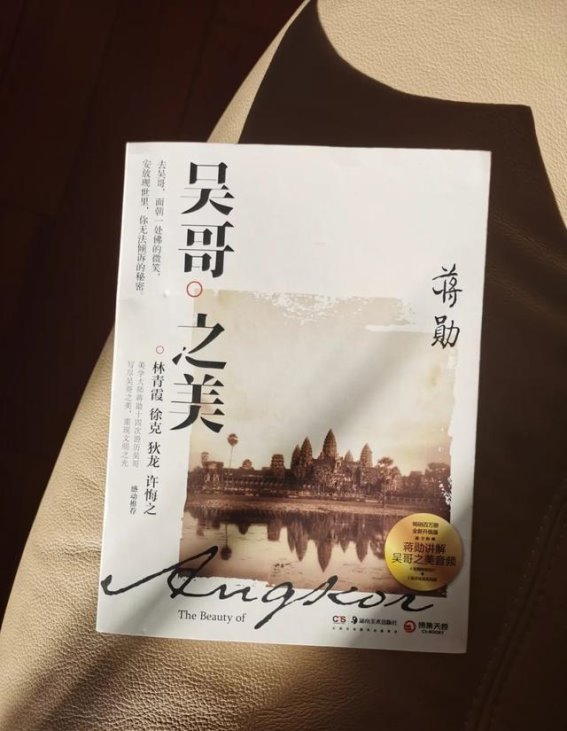

每个来到吴哥的人,或许都有着类似的经历——在古老的遗迹中迷失自我,忘却喧嚣,内心的宁静仿佛与这片土地融为一体。就像那本让我心灵震撼的《吴哥之美》,它带我走进了一个超越表象的世界,让我感受到的不仅仅是历史的沧桑,还有那种“微笑”背后,沉淀了千年的包容与智慧。

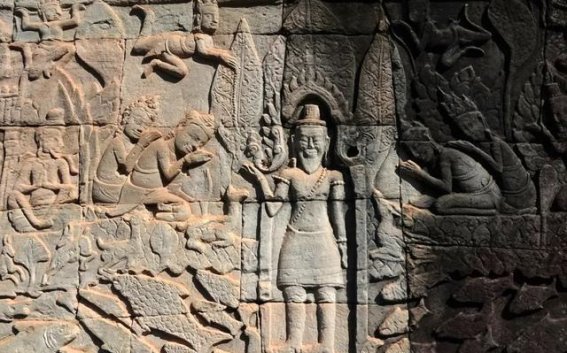

走进巴扬寺,我的脚步变得格外轻盈。寺庙的外墙上,雕刻着无数的浮雕,它们安静地诉说着高棉王朝的辉煌与风雨。站在巴扬寺的回廊里,我能看到那些石雕中传递出来的力量与情感。特别是当我望向那一座座高大的佛像,每一张面庞上都带着一种令人沉醉的微笑,仿佛在告诉我,所有的风暴与动荡最终都会化作这片土地上的安宁与祥和。

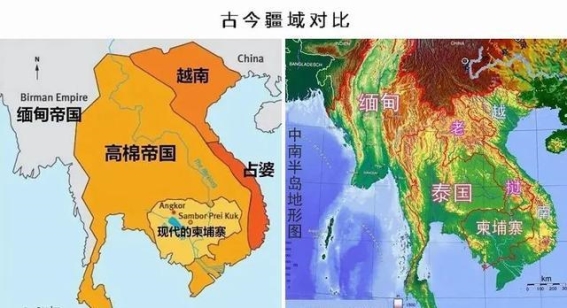

巴扬寺,作为吴哥遗址中的瑰宝之一,其历史可以追溯到12世纪末。它的建造者——高棉帝国的国王阇耶跋摩七世,以其卓越的领导力和深厚的佛教信仰,推动了高棉王国的崛起。在这座宏伟的寺庙中,最令人印象深刻的莫过于那216尊微笑的佛像。每一尊佛像上,都刻画着高棉人的面容,而传说这些微笑正是以阇耶跋摩七世为原型雕刻而成。站在这些佛像下,我能感受到一种无言的力量,那是来自千百年历史的沉淀,也是国王阇耶跋摩七世为人民带来希望与安慰的象征。

阇耶跋摩七世的生平,充满了传奇与坎坷。他一生三次登上王位,但前两次选择隐忍,专注于佛法的修行。直到1167年,占婆挑起战争,吴哥城沦陷,阇耶跋摩七世才决定挺身而出,带领人民反抗侵略者。经过多年苦战,最终他在洞里萨湖一战中,击败了占婆军队,成功光复吴哥。从此,他成为了人民心中的英雄,带领高棉王国迎来了最为辉煌的时期。

阇耶跋摩七世的伟大,不仅仅体现在军事成就上,更在于他对民生的关注与对佛教的推崇。在他的统治下,大乘佛教取代了印度教成为国教,他修建了大量的庙宇、医院、灌溉系统和道路,致力于改善百姓的生活条件。他曾说过:“人民的苦难就是我的苦难。”这一句话,深刻反映了他作为国王的仁爱与责任感。巴扬寺作为他在国内建设的重要象征之一,不仅是宗教信仰的表达,更是他内心深处对人民安宁与幸福的期许。

在巴扬寺的回廊中,光线透过破损的廊顶洒下,照亮了那些精美的浮雕和雕刻。细细品味,每一幅浮雕都仿佛在讲述一个故事。从外廊到内廊,这些壁画记录了高棉人民的日常生活与历史事件。尤其是外廊的浮雕,展示了高棉与占婆之间激烈的战争场面。战争中的高棉士兵英勇奋战,而民间百姓也在浮雕中得以呈现,他们的生活与喜怒哀乐同样被雕刻在石块上,显得格外生动。

这座寺庙的浮雕不仅仅是对历史的记载,它们更传达了一种人文关怀。站在这些雕刻前,我仿佛看到12世纪的高棉人正忙碌于自己的生活,战争虽然无情,但生活依然。那一刻,我感受到的不是冰冷的历史,而是生活的温度,是对平凡生活的深刻礼赞。

巴扬寺内最为著名的佛像塔群,是这座寺庙的标志之一。49座高塔,每座塔上雕刻着四面佛像,分别代表慈、悲、喜、舍。这些佛像面带微笑,凝视着远方,仿佛在默默守护着整个城市。它们的微笑,不仅是佛教哲学的象征,更是一种深邃的精神力量。这种力量穿越千年,依旧在巴扬寺的回廊中回荡,给人一种无声的安慰。

走在巴扬寺的回廊中,我的思绪渐渐回到了那段历史的长河里。阇耶跋摩七世不仅在战争中为国家带来了胜利,更在佛教的推动下,为高棉带来了心灵上的安宁。他的微笑,成了这座寺庙的永恒象征,也成了吴哥城的精神坐标。在他去世后,吴哥王朝虽然逐渐衰落,但他所留下的精神遗产却如同那微笑一般,永远在这片土地上流传。

我在巴扬寺的回廊里徜徉,心中充满了敬畏。那些古老的石雕,仿佛在诉说着一段段动人的故事,历史的烟云在这里凝结成了不朽的微笑。或许,这就是吴哥的魅力所在——它不仅仅是一座庙宇,更是一座通往心灵深处的桥梁,让我们在繁忙与喧嚣中,找到一片属于自己的宁静。

这片土地上,有着千年的微笑,跨越历史的长河,依旧在默默地注视着每一个来到这里的人。而我,也在那微笑的注视下,悄悄地离开了巴扬寺,带着心灵的宁静,我的旅程。

-

济南历下区冬季研学之旅:感受文化的温度与成长的力量2025-01-04 17:00:00在寒冷的冬季里,济南历下区的冬季研学旅游活动如同一缕温暖的阳光,为青少年们打开了一扇通往文化与知识的大门。随着冬日的到来...

济南历下区冬季研学之旅:感受文化的温度与成长的力量2025-01-04 17:00:00在寒冷的冬季里,济南历下区的冬季研学旅游活动如同一缕温暖的阳光,为青少年们打开了一扇通往文化与知识的大门。随着冬日的到来... -

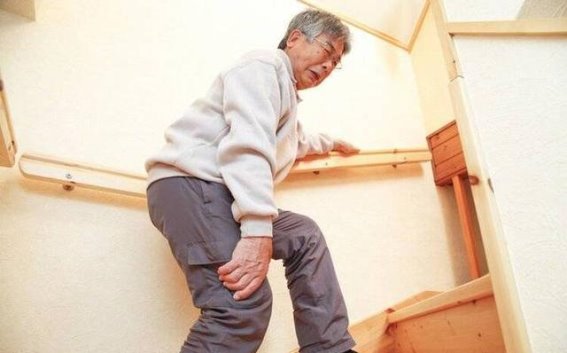

老年人膝盖疼痛的3大警示信号,医生提醒:别忽视!2025-01-20 23:09:18对于许多老年人来说,膝盖的疼痛就像是生活中无法摆脱的“阴影”。无论是在上下楼梯,还是日常走动时,膝盖的疼痛常常让人感到不...

老年人膝盖疼痛的3大警示信号,医生提醒:别忽视!2025-01-20 23:09:18对于许多老年人来说,膝盖的疼痛就像是生活中无法摆脱的“阴影”。无论是在上下楼梯,还是日常走动时,膝盖的疼痛常常让人感到不... -

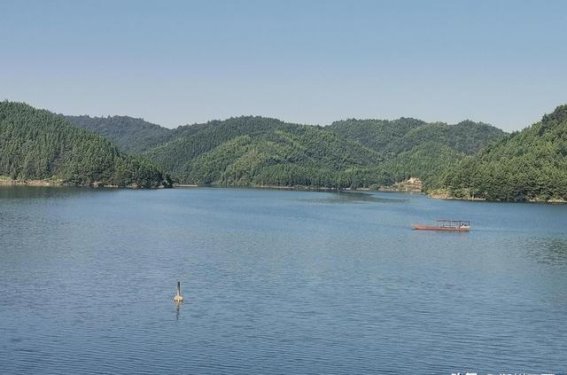

探索鹰潭:大自然与文化的奇妙交织2024-12-31 23:39:16周末的闲暇时光,你是否也想逃离城市的喧嚣,去寻找一片宁静与美丽?鹰潭,这座位于江西的古老城市,以其丰富的自然资源与深厚的...

探索鹰潭:大自然与文化的奇妙交织2024-12-31 23:39:16周末的闲暇时光,你是否也想逃离城市的喧嚣,去寻找一片宁静与美丽?鹰潭,这座位于江西的古老城市,以其丰富的自然资源与深厚的... -

新年温泉之旅:在萩芦南坛温泉邂逅温暖与祥瑞2025-01-04 17:00:16元旦,是一个辞旧迎新的时刻,带着往年的记忆,迎接新的希望。在这一年一度的节日里,最理想的放松方式便是来一场与温泉相伴的休...

新年温泉之旅:在萩芦南坛温泉邂逅温暖与祥瑞2025-01-04 17:00:16元旦,是一个辞旧迎新的时刻,带着往年的记忆,迎接新的希望。在这一年一度的节日里,最理想的放松方式便是来一场与温泉相伴的休... -

-