高速费背后的顺风车乱局:从共享初心到职业司机之争

导读:最近,编辑部的午休时光里,最下饭的视频竟然是顺风车司机和乘客吵架。最常见的剧情很简单:职业顺风车司机遇上不愿出高速费的乘客,于是顺路带他们“走国道”,让乘客瞬间

最近,编辑部的午休时光里,最下饭的视频竟然是顺风车司机和乘客吵架。最常见的剧情很简单:职业顺风车司机遇上不愿出高速费的乘客,于是顺路带他们“走国道”,让乘客瞬间懵圈。比如有一条视频里,乘客在备注里写了“不出高速费”,司机直接回应:“那我们走国道吧。”乘客一脸惊讶,因为在他们的认知里,即使自己不出高速费,司机也会默认走高速。于是,“打车经历告诉我以前都是走高速,这次怎么变成这样了?”成了乘客的第一反应。这样的画面最初被当作笑料,但随着视频播放量上涨,人们开始注意到背后隐藏的顺风车矛盾。

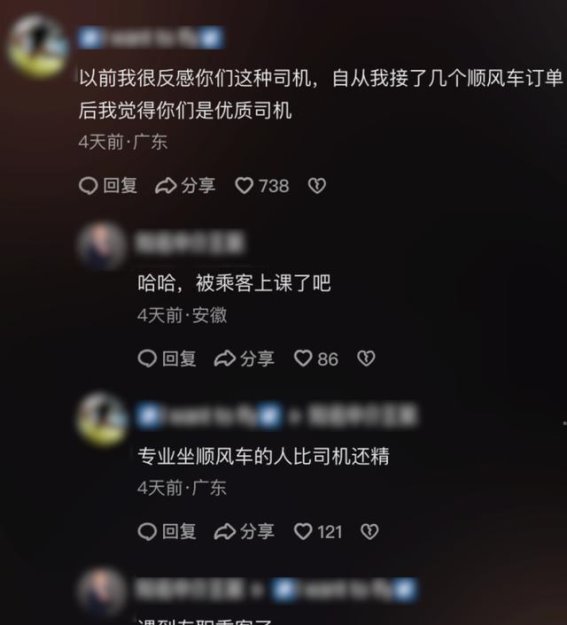

评论区里永远是两拨人激烈对线。一部分人认为,职业司机维护了顺风车规则,督促乘客合理支付高速费,是顺风车生态健康发展的必要存在;另一部分人则觉得,他们破坏了顺风车的共享本质,让原本轻松的顺风体验变得尴尬和紧张。甚至有同事开过顺风车后,也慢慢认可职业司机的行为,认为他们教育乘客支付高速费,是一件好事。可另一部分人则愤怒,觉得职业司机让顺风车变味了,不再是最初那种互助共享的温暖场景。这种冲突说明,顺风车矛盾并非一条高速费就能解释清楚,而是涉及规则、心理预期和利益平衡。

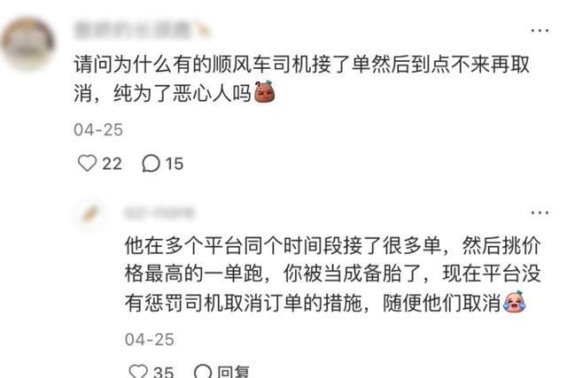

实际上,顺风车关系早已像“狼人杀”。很多乘客接到单子后,第一件事不是确认路线是否顺路,而是判断司机是不是职业司机。他们会翻查司机接单量、车型,揣摩司机言语背后的潜台词,还会截图发到社交平台求助。与此一些职业司机也在多平台接单,临时取消订单,或者拼车中改变接送顺序,使乘客处于被动。这种博弈让顺风车不再是简单的搭车行为,而是一场信息和策略的对抗,乘客和司机各自“防雷”,整个生态充满紧张感。

编辑部同事Star就经历过多次令人无语的顺风车经历。一次,她提前约好顺风车,结果电话一打通,对方却说无法前来,换了车队里另一辆车接她,车牌和车型都降级了。原本以为可以体验顺风车的舒适,结果被职业司机的操作打了个措手不及。还有一次,她需要去郊区,两个司机接单后都以车子抛锚为由要求她取消订单,最终接单司机解释了前两单取消原因,但仍要求额外支付20元。若是真顺路司机,这种返程费或者额外收费是不会出现的。类似事件让乘客对职业车主越来越谨慎,同时也让顺风车关系复杂化。

顺风车的初衷本是美好的:司机顺路带乘客,分摊油费;乘客花较少的钱,获得比公共交通更舒适的体验。双方双赢。现实情况却远不止如此。很多乘客认为顺风车司机不会斤斤计较,不会太在乎钱,但现实是,大部分司机在陌生人体系下,都会考虑自己的成本和收益。接受陌生乘客、绕路、耗时、风险,这些都需要得到合理补偿。如果司机认为付出与回报不成正比,他们会选择不接单,或者通过绕行、要求额外费用等方式来平衡。这使得顺风车从原本的人情互助,逐渐变成带有交易逻辑的出行模式。

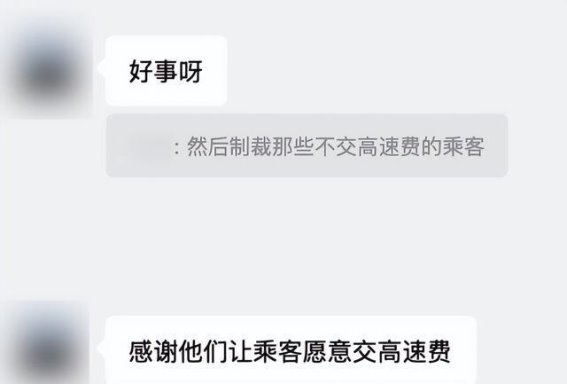

高速费在这里,也成为了司机判断乘客的重要工具。通过要求乘客支付高速费,司机能判断对方是好沟通的人还是麻烦制造者。随着顺风车单价下降,真顺风车主逐渐退出,留下的司机对高速费格外在意,而市场空缺则被职业司机填补。这直接导致开头视频中“高速费引发大战”的局面频繁发生。一边是乘客希望享受便捷服务,一边是司机希望获得合理回报,双方心理落差巨大,矛盾自然激化。

平台模式也加剧了矛盾。主流顺风车平台为了保持“不盈利”定位,采用一口价模式,乘客支付费用仅覆盖运营成本的一半左右,而平台抽成逐步提升,使司机实际收入下降。例如,嘀嗒顺风车从2017到2019年服务费率从4.1%升至6.3%,到2023年固定为车费10.5%。低利润导致三种结果:真顺路车主退场、留下司机更在意高速费、空缺市场被职业司机填补。这直接让司乘摩擦频发,成为日常出行不可忽视的问题。

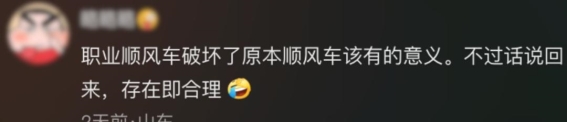

相比之下,一些地方性顺风车平台模式简单粗暴,反而矛盾少。例如,北京密云的拼车公众号,固定上车点和下车点,价格透明,大家按规则行驶,很少发生争执。主流平台无法全面复制这种模式,因为他们提供“门到门”的个性化服务,需要吸引大量用户,扩大市场份额。顺风车矛盾不是谁坏谁好,而是结构性矛盾:个性化需求、利益分配和规则执行之间存在天然冲突。

总的来看,顺风车矛盾的核心,并不在于某一方的对错,而是模式本身的利益冲突。当共享出行被赋予价格标签,司乘双方的互不认同几乎不可避免。乘客付费后希望享受顺畅服务,司机则希望通过合理补偿覆盖成本和风险,这种认知差异让顺风车成为商业服务与邻里互助之间的尴尬产物。顺风车的发展历程,既是共享经济的缩影,也是真实的人情与利益博弈写照。

-

美味馅料,饱满包子,掌握这些细节,秒杀包子店2024-05-22 23:56:32梅干菜大肉包子,那是一种人间美味,一种让人回味无穷的美味。它的魅力不仅仅在于那饱满的包子皮,更在于那香气四溢的馅料。梅干...

美味馅料,饱满包子,掌握这些细节,秒杀包子店2024-05-22 23:56:32梅干菜大肉包子,那是一种人间美味,一种让人回味无穷的美味。它的魅力不仅仅在于那饱满的包子皮,更在于那香气四溢的馅料。梅干... -

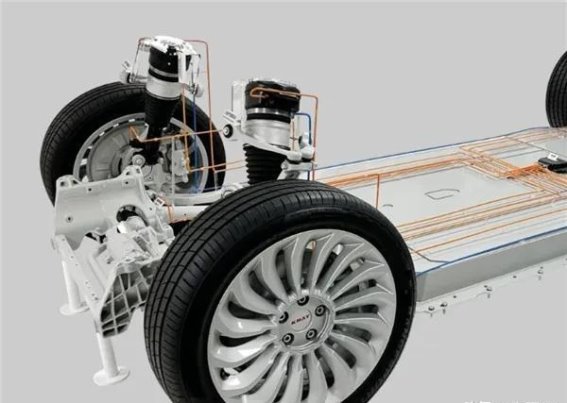

电动MINI JCW家族:运动与操控的全新诠释2025-04-16 21:17:04电动MINI COOPER JCW与ACEMAN JCW的正式上市,意味着MINI在电动化进程中迈出了重要的一步。作为电...

电动MINI JCW家族:运动与操控的全新诠释2025-04-16 21:17:04电动MINI COOPER JCW与ACEMAN JCW的正式上市,意味着MINI在电动化进程中迈出了重要的一步。作为电... -

14万出头的二手丰田汉兰达,是否值得考虑?2025-04-13 19:22:28作为丰田旗下的一款家用7座SUV,汉兰达凭借其卓越的品质、宽敞的空间和出色的驾驶体验,一直深受消费者喜爱。从2000年发...

14万出头的二手丰田汉兰达,是否值得考虑?2025-04-13 19:22:28作为丰田旗下的一款家用7座SUV,汉兰达凭借其卓越的品质、宽敞的空间和出色的驾驶体验,一直深受消费者喜爱。从2000年发... -

郭川的梦想:打造中国汽车产业合作共赢的新未来2025-06-02 14:03:32我有一个梦想,那就是有一天,中国汽车产业的龙头车企和大型供应链企业,都能够拥有真正的社会良知。他们的价值观端正,具有鲜明...

郭川的梦想:打造中国汽车产业合作共赢的新未来2025-06-02 14:03:32我有一个梦想,那就是有一天,中国汽车产业的龙头车企和大型供应链企业,都能够拥有真正的社会良知。他们的价值观端正,具有鲜明... -

三亚海滩危机:游客推翻孩子沙雕引发众怒,公共空间该如何共享?2025-06-02 14:08:26近日,海南三亚的一处沙滩上,一件看似普通的小事却迅速在网络上引发了轩然大波。一位小男孩在海滩上用心堆砌了一座沙雕城堡,吸...

三亚海滩危机:游客推翻孩子沙雕引发众怒,公共空间该如何共享?2025-06-02 14:08:26近日,海南三亚的一处沙滩上,一件看似普通的小事却迅速在网络上引发了轩然大波。一位小男孩在海滩上用心堆砌了一座沙雕城堡,吸... -

起亚EV6:续航新突破,消除里程焦虑2025-05-11 16:20:24随着新能源汽车行业的迅猛发展,消费者在选择电动车时,续航里程成为了最为关注的因素之一。在城市通勤需求日益增加的越来越多的...

起亚EV6:续航新突破,消除里程焦虑2025-05-11 16:20:24随着新能源汽车行业的迅猛发展,消费者在选择电动车时,续航里程成为了最为关注的因素之一。在城市通勤需求日益增加的越来越多的...