奇瑞的资本追逐:28年七次冲刺IPO,终于突破重围

导读:奇瑞汽车,作为中国汽车工业的代表之一,走过了28年的风风雨雨。在这漫长的历程中,奇瑞的资本之路无疑是最为曲折的之一。从1997年起步,到如今即将迎来第七次IPO

奇瑞汽车,作为中国汽车工业的代表之一,走过了28年的风风雨雨。在这漫长的历程中,奇瑞的资本之路无疑是最为曲折的之一。从1997年起步,到如今即将迎来第七次IPO冲刺,奇瑞在多次失败中不断积累经验,终于迎来了资本市场的曙光。这一路的波折与坚持,正是奇瑞品牌顽强生命力的象征。

奇瑞的起步:艰难的创业之路

奇瑞汽车的故事可以追溯到1997年。那时,芜湖市政府决定成立一家公司来推动本地的汽车制造业发展。于是,奇瑞的前身——安徽汽车零部件有限公司应运而生。35岁的尹同跃被任命为负责人,带着8名技术工人在一座废弃的砖瓦厂里开始了汽车的研发工作。虽然起步艰难,但奇瑞的每一步都走得坚实而有力。1999年,奇瑞第一台发动机顺利下线,而第一辆奇瑞汽车则在同年年底诞生。由于没有汽车生产资质,奇瑞不得不通过挂靠在上汽名下的方式进入市场。这一阶段的奇瑞,显然距离资本市场的舞台还很遥远,但也为未来的IPO之路埋下了伏笔。

首次IPO冲击:资本路上的首次挫折

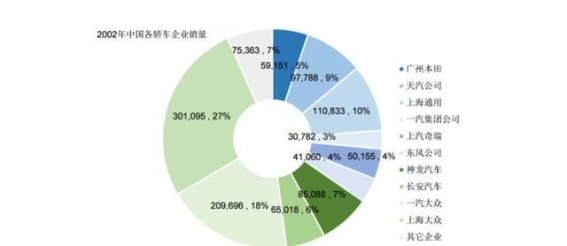

奇瑞首次冲击IPO的时刻来到了2004年。当时,奇瑞的销量迎来突破,特别是奇瑞QQ的销量已经达到8.5万辆。看似一切都具备了上市的条件,但奇瑞却在资本市场上遭遇了“寒冬”。由于股权结构的复杂性,加之与上汽的关系出现裂痕,奇瑞的首次IPO计划被证监会劝退。虽然在最佳发展时机错失了资本市场,但这一失利并没有让奇瑞停滞不前。反而,它让奇瑞在后续的道路上变得更加灵活与成熟。

第二次IPO冲击:全球金融危机的阴影

时隔三年,2007年,奇瑞再度发起第二次IPO冲击。此时,奇瑞已经在多品牌战略的推动下,取得了不错的市场表现。2009年,奇瑞正式推出瑞麟、威麟和开瑞三个子品牌,力图通过多品牌布局实现更大的市场份额。全球金融危机的爆发,让资本市场变得动荡不安,奇瑞的第二次IPO也因此受阻。这一波折虽然让奇瑞错失了资本市场的机会,但也加速了它对品牌的梳理和管理,使得奇瑞未来的品牌布局更加清晰。

国际化布局:走向世界的奇瑞

尽管资本市场的关卡重重,奇瑞并没有停下脚步。2003年,奇瑞与伊朗的依兰SKT公司达成协议,正式开启了国际化进程。此后,奇瑞不断拓展海外市场,不仅与以色列观致汽车成立了合资公司,还与捷豹路虎达成了50:50的合资协议。通过这些合作,奇瑞不断提升了自己的技术水平和制造标准。2010年,奇瑞研发出了具有自主知识产权的CVT变速箱,成为当时唯一掌握轿车底盘、发动机、自动变速器等四大核心技术的自主品牌企业。无论是海外合作,还是自主研发,奇瑞始终保持着国际化的步伐,逐步向全球汽车市场发力。

技术创新:从“技术奇瑞”到“科技奇瑞”

在不断向外拓展市场的奇瑞也始终没有放松对技术的追求。2011年,奇瑞与以色列合资成立的观致汽车,尽管最终未能在市场上取得持续突破,但却为奇瑞带来了更高的国际化标准。2012年,奇瑞与捷豹路虎的合资合作,不仅提升了奇瑞的技术水平,还增强了其供应链的国际竞争力。与此奇瑞还提出了“大奇瑞”战略,并在2016年发布了iAuto新平台技术。通过这些技术上的不断创新,奇瑞实现了从“技术奇瑞”向“科技奇瑞”的转型。

再度冲击IPO:资本市场的新机遇

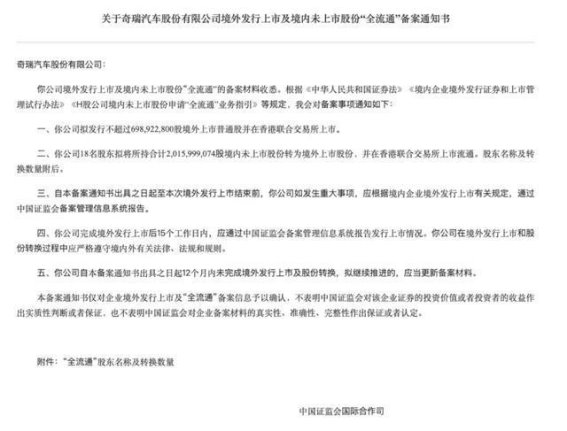

经过多年的技术积累和市场拓展,奇瑞的资本之路终于迎来了新的转机。2023年8月,奇瑞正式向港交所提交IPO申请,标志着它第七次冲击资本市场。这一次,奇瑞的财务数据亮眼,2022年营收926.18亿元,2023年营收达到了1632.05亿元,净利润分别为58.06亿元和104.44亿元,增长幅度令人瞩目。如此优异的业绩表现,以及股权结构的理顺,为奇瑞成功上市扫清了障碍。尹同跃曾多次表示,IPO不仅仅是融资工具,更是奇瑞实现“研发投入—技术突破—市场增长—资本溢价”正向循环的关键环节。

奇瑞的坚持与自信

回顾奇瑞的28年历程,从最初的艰苦创业,到无数次的IPO冲击,再到如今的即将成功上市,奇瑞的故事充满了坚持与自信。每一次的失败,都是向成功迈进的一步;每一次的波折,都是积累经验与教训的契机。正是这种不懈的追求,才让奇瑞在中国汽车行业中脱颖而出,成为自主品牌的代表之一。随着IPO的成功,奇瑞将以更加成熟的姿态,走向全球汽车舞台,开启新的发展篇章。

-

东风纳米06:以智能与空间突破10万级市场新规则2025-06-01 14:49:005月27日,东风纳米06正式上市,并宣布推出7.99万元至10.99万元的限时售价,震撼了国内新能源汽车市场。这款A+级...

东风纳米06:以智能与空间突破10万级市场新规则2025-06-01 14:49:005月27日,东风纳米06正式上市,并宣布推出7.99万元至10.99万元的限时售价,震撼了国内新能源汽车市场。这款A+级... -

奔驰销量暴增的背后,降价能否支撑未来?2025-04-12 00:39:32奔驰最近的销量数据显示,这家豪华车品牌再次凭借价格战大获成功。仅仅一个月,奔驰就以52805辆的销量轻松超越了理想、宝马...

奔驰销量暴增的背后,降价能否支撑未来?2025-04-12 00:39:32奔驰最近的销量数据显示,这家豪华车品牌再次凭借价格战大获成功。仅仅一个月,奔驰就以52805辆的销量轻松超越了理想、宝马... -

小米汽车五一假期出行报告:突破1亿公里,智能体验全面升级2025-05-11 05:30:182025年五一假期,小米汽车通过官方发布的《2025年五一假期小米汽车出行报告》展现了车主们丰富多样的出行足迹。这份报告...

小米汽车五一假期出行报告:突破1亿公里,智能体验全面升级2025-05-11 05:30:182025年五一假期,小米汽车通过官方发布的《2025年五一假期小米汽车出行报告》展现了车主们丰富多样的出行足迹。这份报告... -

深度试驾体验:零跑C16,15万级别6座SUV的超值选择2025-04-18 20:18:08在新能源汽车市场的激烈竞争中,零跑C16凭借出色的产品实力,一跃成为消费者热捧的焦点。这款15万元级别的6座SUV,凭借...

深度试驾体验:零跑C16,15万级别6座SUV的超值选择2025-04-18 20:18:08在新能源汽车市场的激烈竞争中,零跑C16凭借出色的产品实力,一跃成为消费者热捧的焦点。这款15万元级别的6座SUV,凭借... -

深蓝S09:引领三排安全新标准,重塑大六座SUV理念2025-06-01 14:54:25在大六座SUV日益火爆的市场中,消费者对于出行安全的关注愈加强烈。很多车企在改造第三排座椅时,往往忽视了其安全设计,这一...

深蓝S09:引领三排安全新标准,重塑大六座SUV理念2025-06-01 14:54:25在大六座SUV日益火爆的市场中,消费者对于出行安全的关注愈加强烈。很多车企在改造第三排座椅时,往往忽视了其安全设计,这一... -

北京现代ELEXIO首发,个性外观挑战中国市场2025-05-09 20:42:40近日,北京现代正式发布了其首款基于纯电平台的SUV——ELEXIO。这款车专为中国市场量身打造,标榜着“在中国,为中国,...

北京现代ELEXIO首发,个性外观挑战中国市场2025-05-09 20:42:40近日,北京现代正式发布了其首款基于纯电平台的SUV——ELEXIO。这款车专为中国市场量身打造,标榜着“在中国,为中国,...