四十年辉煌落幕:三菱汽车彻底退出中国市场

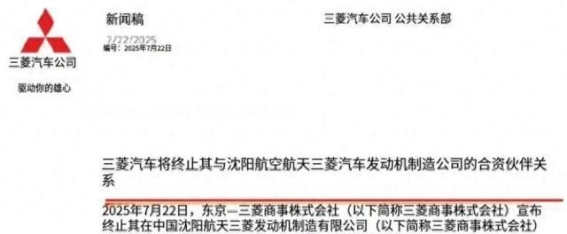

导读: 2025年7月,三菱在中国的最后一座发动机厂——沈阳三菱动力——正式更名为“沈阳国擎动力”,控股权完全易手,厂牌上再也看不到“三菱”两个

2025年7月,三菱在中国的最后一座发动机厂——沈阳三菱动力——正式更名为“沈阳国擎动力”,控股权完全易手,厂牌上再也看不到“三菱”两个字。曾经以发动机业务为支撑、维持中国市场存在的三菱,如今彻底收官。就在一年多前,它才刚刚宣布退出整车生产,停掉了长沙工厂。曾有人以为,即便不再造车,三菱还可以靠发动机续命一阵,可事实却是连这最后的根据地都卖掉了。四十年的辉煌在一夜之间化为尘埃,这背后的故事,值得每一位关注中国汽车市场的人细细品味。

回溯三菱在华历史,它对中国汽车工业的影响不可忽视。八十年代,三菱并非单纯卖车,而是通过技术输出和合作开发,深入参与中国汽车基础建设。它与柳州微型汽车厂合作造面包车L100,还与北京国企合作,推动发动机生产,把“车能跑”升级为“车能稳定跑”。真正进入中国市场的标志,是1997年沈阳合资建厂——航天三菱,随后又在南方成立东安三菱,形成南北呼应,几乎覆盖了所有国产车企。江淮、东南甚至比亚迪早期的F3、G3,用的都是三菱的发动机。可以说,中国汽车工业的早期底子,很多都是靠三菱的技术打下的。

在技术基础稳固后,三菱开始在整车市场试水,但策略与常规品牌不同。早期,它没有盯着家用市场,而是选择特种领域,供应公安、部队和林业系统。V31、V33方头越野车皮实耐用,越野能力出色,成为单位配车的标志性车型。与长丰合作,将帕杰罗国产化成“猎豹”“黑金刚”,成为越野迷的入门之选。若丰田有陆巡,日产有途乐,那么三菱的代表作就是帕杰罗,硬派越野精神和可靠性令人难忘。

二十一世纪后,三菱开始向家用轿车市场拓展。2000年后入股东南汽车,将菱帅、戈蓝、翼神等轿车带入中国市场,许多人第一次体验到运动轿车的魅力正是从这些车型开始。2012年,广汽三菱成立,标志着三菱在中国实现名正言顺的合资造车。欧蓝德、劲炫一上市便打响市场,2018年广汽三菱销量达14.4万辆,其中欧蓝德销量就超过十万台。那几年,它在SUV圈的存在感丝毫不输本田、日产,是合资SUV阵营不可忽视的中坚力量。

辉煌背后潜伏着隐忧。从2019年开始,三菱在中国销量连年下滑,从14.4万辆跌至13.3万辆,再到7.5万、6.6万,2022年仅剩三万余辆。与新能源新势力破十万的销量相比,三菱逐渐被市场边缘化。新产品缺乏,转型缓慢,导致在智能座舱、800V平台、城市NOA等领域落后。直到2022年,它才推出纯电车型“阿图柯”,520公里续航,售价20万元,但月销量寥寥。相比比亚迪、埃安、小鹏等品牌的攻势,三菱显得格格不入,仿佛还停留在十年前的思维模式。

合资车型也陷入困境。2019年戈恩事件暴露联盟内部裂痕,研发全面停滞,广汽三菱多年未推出换代车型。欧蓝德沿用老平台、老内饰、老车机近十年,消费者的体验和期待逐渐被拉开距离。老旧车型难以支撑品牌形象,反映出三菱在产品更新和技术迭代上的严重滞后,也让它在竞争中逐渐失去立足之地。

总结来看,三菱的衰退并非完全因新能源冲击,也非市场竞争激烈所致,更不是消费者“喜新厌旧”。从辉煌到落寞的全过程,是战略失误、产品停滞、研发迟缓交织的结果。四十年积累的品牌影响力和技术优势,最终无法抵挡市场变革的冲击。三菱在中国的彻底退出,既是一个时代的终结,也是行业发展的警示:即便曾经辉煌,如果不能紧跟时代、持续创新,辉煌也可能在瞬间消散。

-

纳米06:智趣纯电SUV带来的市场变革2025-06-01 14:50:39在当今汽车市场中,智能化技术的迅猛发展使得汽车的功能和定位越来越多样化。东风纳米品牌以其独特的视角和前瞻性的科技配置,推...

纳米06:智趣纯电SUV带来的市场变革2025-06-01 14:50:39在当今汽车市场中,智能化技术的迅猛发展使得汽车的功能和定位越来越多样化。东风纳米品牌以其独特的视角和前瞻性的科技配置,推... -

二手保时捷Macan 2.0T:豪华紧凑型SUV的性价比之选2025-05-11 16:31:00自2014年首次亮相以来,保时捷Macan便凭借其卓越的性能和高端的品牌形象,迅速在豪华紧凑型SUV市场中占据了重要位置...

二手保时捷Macan 2.0T:豪华紧凑型SUV的性价比之选2025-05-11 16:31:00自2014年首次亮相以来,保时捷Macan便凭借其卓越的性能和高端的品牌形象,迅速在豪华紧凑型SUV市场中占据了重要位置... -

北京现代ELEXIO全球首秀:开创电动出行新篇章2025-05-11 16:30:24在上海车展前夕,北京现代举行了“品牌战略沟通会暨首款纯电平台SUV全球首秀”,这一活动不仅展现了北京现代在电动化和智能化...

北京现代ELEXIO全球首秀:开创电动出行新篇章2025-05-11 16:30:24在上海车展前夕,北京现代举行了“品牌战略沟通会暨首款纯电平台SUV全球首秀”,这一活动不仅展现了北京现代在电动化和智能化... -

-

无锡再添“双一流”高校,南京邮电大学无锡校区开启新篇章2025-04-03 16:56:49无锡,这座素以工业发达和文化底蕴深厚而闻名的城市,近日迎来了一个令人振奋的消息——南京邮电大学无锡校区一期规划设计方案获...

无锡再添“双一流”高校,南京邮电大学无锡校区开启新篇章2025-04-03 16:56:49无锡,这座素以工业发达和文化底蕴深厚而闻名的城市,近日迎来了一个令人振奋的消息——南京邮电大学无锡校区一期规划设计方案获... -

2025春季大河国际车展正式启幕,新能源汽车成亮点2025-04-12 00:35:292025年春季,期待已久的大河国际车展在郑州国际会展中心隆重开幕。作为本年度河南地区的盛大车展,第41届春季大河国际车展...

2025春季大河国际车展正式启幕,新能源汽车成亮点2025-04-12 00:35:292025年春季,期待已久的大河国际车展在郑州国际会展中心隆重开幕。作为本年度河南地区的盛大车展,第41届春季大河国际车展...