处女膜真的决定女性完整吗?科学告诉你真相

导读:小梅28岁,刚结束一段维系了两年的恋情。本以为可以携手步入婚姻,却因为坦言自己并非“处女”而遭遇了前所未有的压力。男友的脸色瞬间变了,而男方母亲更是坚定地说:“

小梅28岁,刚结束一段维系了两年的恋情。本以为可以携手步入婚姻,却因为坦言自己并非“处女”而遭遇了前所未有的压力。男友的脸色瞬间变了,而男方母亲更是坚定地说:“没有处女膜的女人是不完整的。”这一刻,小梅心里的自卑像种子一样生根发芽,她开始怀疑自己,怀疑自己的身体是否真的“不完整”。这样的经历并非个例,很多女性都曾因为类似言论而感到困惑和伤害。所谓处女膜,它真的能够代表女性的纯洁、完整和健康吗?社会为何会将它神化,甚至用来评价女性的道德和价值?今天,我们就来拆解这些误解,让科学告诉你,女性的完整绝不取决于一层薄薄的膜。

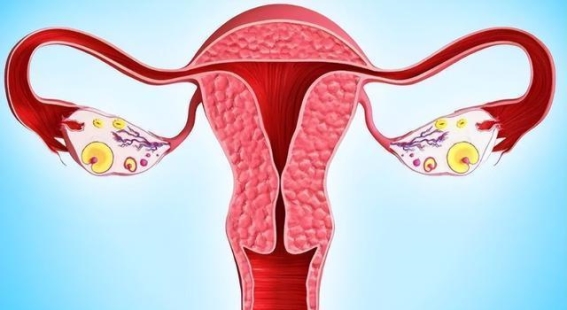

要弄清楚处女膜的真实面貌。医学上,它被称作阴道前庭皱襞,而不是人们常说的那种封闭的薄膜。处女膜其实是一圈包绕在阴道口的粘膜皱褶,形态、厚薄、弹性千差万别。有的几乎看不到,有的天生就不完整,但这并不代表疾病或缺陷。就像每个人的指纹、耳垂都不同一样,处女膜的形态差异同样属于正常生理现象。权威数据显示,约47%的女性天生处女膜并不封闭,甚至有少数女性几乎没有明显的处女膜结构。这种差异不会影响健康、受孕能力或日常生活功能。世界卫生组织明确指出,处女膜是否完整不能作为女性性行为史或健康状况的判断依据。

关于首次性行为是否出血的误解,也一直困扰着女性。很多人认为第一次必须流血,否则就是“不完整”。实际上,医学研究表明,首次性行为出血率仅约43%,几乎一半女性并不会出现明显出血。这是因为处女膜具有弹性,可能在运动、骑车、跌倒或其他体力活动中就已经破裂,而本人可能毫无察觉。将流血与否作为女性“纯洁”或“完整”的标志,是完全错误的认知。这种误解不仅增加女性心理负担,还让她们对自己身体产生不必要的焦虑和自责。

更让人关注的是,处女膜神话背后隐藏的社会偏见。把处女膜与贞洁、纯洁挂钩,没有任何科学依据。中国医学会妇科分会、联合国人权理事会等权威机构,都将“处女膜”列为伪科学和不道德行为。《妇女生殖健康指南》明确指出,评价女性健康和道德绝不能以处女膜是否完整为标准。然而现实中,许多女性仍因社会观念或伴侣期待而焦虑不安,甚至选择处女膜修复手术。这类手术属于创伤性美容,毫无生理健康意义,并可能带来感染、瘢痕或疼痛等并发症。据调查,近43%的手术女性术后出现并发症,这也提醒我们:身体手术不应被社会压力左右,更不能作为自我认同的补偿手段。

小梅的经历告诉我们,女性自信不应被一层薄膜所绑架。所谓“没有处女膜就不完整”,其实是对女性最大的偏见和伤害。女性的健康、完整与幸福,更多依赖科学认知、心理健康和生活态度,而不是处女膜的状态。社会观念虽然影响深远,但科学可以帮我们正视身体的真实样貌,消除误解和焦虑。无论处女膜完整与否,每位女性都拥有追求健康、完整和美好人生的权利。理解身体的多样性,才能真正重建自信,活得从容。

权威建议指出,学会科学看待处女膜,是守护自信和幸福的重要前提。不要轻信“处女膜等于纯洁或健康”的宣传,也无需因此自责。女性的底气来自科学素养、心理健康和积极生活态度,而非生理结构。正确认识处女膜,是理解女性身体多样性的关键,它不是缺陷,也不是衡量道德或性行为的标准。如果因误解、焦虑或他人质疑而困扰,应及时寻求专业妇科医生帮助,获得科学指导。对于处女膜修复等需求,应谨慎选择正规医疗机构,避免因社会压力草率手术。在恋爱或婚姻关系中,坦诚交流科学认知,是尊重自己与他人的体现。

处女膜并不能定义女性的健康、完整或价值。社会对它的偏见源自长期文化误解,而现代科学已经明确,女性的身体多样、自然健康,不应以单一标准评价。每位女性都应以科学认知为基础,理解并接纳自己的身体,拒绝不必要的自卑和焦虑。健康、自信与幸福,来源于理性、知识和自我尊重,而非陈旧的社会偏见。小梅的故事,是无数女性面对误解与偏见的缩影,也是科学教育和心理自信的重要提醒。

-

-

2020款路虎揽胜极光,8.7万公里准新车,豪华SUV新选择2025-04-12 00:38:23路虎揽胜极光自2011年亮相以来,凭借其独特的设计理念和卓越的越野性能,迅速吸引了全球消费者的目光。作为路虎品牌旗下的一...

2020款路虎揽胜极光,8.7万公里准新车,豪华SUV新选择2025-04-12 00:38:23路虎揽胜极光自2011年亮相以来,凭借其独特的设计理念和卓越的越野性能,迅速吸引了全球消费者的目光。作为路虎品牌旗下的一... -

-

长安UNI-Z新能源:引领绿色出行的未来之选2025-04-13 19:22:03在全球环保与可持续发展逐渐成为核心议题的今天,汽车行业正经历着前所未有的变革。在这一大背景下,长安 UNI-Z 新能源作...

长安UNI-Z新能源:引领绿色出行的未来之选2025-04-13 19:22:03在全球环保与可持续发展逐渐成为核心议题的今天,汽车行业正经历着前所未有的变革。在这一大背景下,长安 UNI-Z 新能源作... -

奔达金吉拉250:低价入门巡航,兼顾颜值与动力的全新选择2025-04-13 19:21:59近年来,随着国内摩托车市场的不断发展,越来越多消费者开始关注高性价比的巡航摩托车。作为国内知名摩...

奔达金吉拉250:低价入门巡航,兼顾颜值与动力的全新选择2025-04-13 19:21:59近年来,随着国内摩托车市场的不断发展,越来越多消费者开始关注高性价比的巡航摩托车。作为国内知名摩... -

22款奥迪Q5L 40T 豪华动感型:豪华与性能的完美平衡2025-05-11 16:24:15奥迪Q5L自从2018年亮相以来,一直以其卓越的品质、领先的技术和出色的驾驶体验,成为豪华SUV市场中的佼佼者。这款车型...

22款奥迪Q5L 40T 豪华动感型:豪华与性能的完美平衡2025-05-11 16:24:15奥迪Q5L自从2018年亮相以来,一直以其卓越的品质、领先的技术和出色的驾驶体验,成为豪华SUV市场中的佼佼者。这款车型...