医院排队抢购的中式养生面包:味道与文化的热潮

导读:最近,一种被称为“新中式养生”的潮流在年轻人中迅速走红,其中以中式面包最受关注。这类面包不同于传统西式烘焙产品,它们在口感和健康理念之间寻找着一种微妙的平衡,强

最近,一种被称为“新中式养生”的潮流在年轻人中迅速走红,其中以中式面包最受关注。这类面包不同于传统西式烘焙产品,它们在口感和健康理念之间寻找着一种微妙的平衡,强调“药食同源”的理念。扬州市中医院推出的“药膳面包”,上市首日便在一小时内售罄,数千个面包被迅速抢购一空。八珍司康、甘麦大枣包、七宝美髯包……每一个名字都带有浓厚的中国文化味道,让人一看就想尝试。这种既陌生又熟悉的中式面包,不仅吸引了追求健康的消费者,也成为了医院门口的新网红打卡点。年轻人排队购买的热潮,折射出他们对健康饮食与文化体验的双重需求,也展示了中医药文化在现代社会中的新表达方式。

各地医院纷纷加入中式养生面包的研发与销售行列。贵州医科大学附属医院推出了具有地方特色的“折耳根面包”,天津中医药大学第一附属医院则销售荷叶消暑包、黄芪养生包、麦冬吐司等产品。消费者普遍反映,这类面包馅料丰富,口味与市面上普通面包有明显区别,既保留了中医药的文化底蕴,又兼顾了现代人的味觉体验。北京同仁堂也推出了枸杞原浆牛角包、陈皮肉桂苹果酥、蜂蜜黄芪胡萝卜吐司、五红丹麦卷等多款中式面包,售价在16—36元不等。这些产品通过将药膳理念融入面包制作,既为传统文化注入了新的生命,也让消费者在享受美食的同时感受到文化的厚重感。

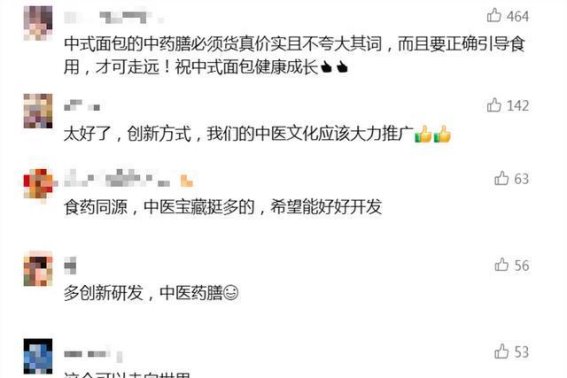

面对中式面包的热销,网络上也出现了不同声音。一方面,有人认为这类产品具有创新性,能够让中医药文化走向更广阔的市场。另一方面,也有人质疑其真正的养生效果,认为“抛开剂量谈效果都是不现实的”,甚至戏称其为“情绪安慰面包”。北京石景山医院中医科主任指出,中医讲究“因人制宜”,每个人体质不同,面包中的中药含量有限,很难起到明显的保健作用。消费者在购买中式面包时应保持理性,可以为了味道、文化认同或好奇心而购买,但不必过分期待它能解决健康问题。这种理性的态度,也正是中式养生面包在现代市场中持续发展的基础。

从产业发展角度来看,中式面包体现了“中医药+食品”的跨界创新。正如《人民日报海外版》所指出,中药与食品的结合并非简单混搭,而是在口感与功效之间寻找精准平衡。过分强调功效会劝退味蕾,一味追求口感又会失去养生本意。新中式烘焙正通过现代食品工艺探索这一古老命题:在保留药膳有效成分的创造出美味体验。这种平衡不仅让消费者享受美食与文化,还为中医药与现代餐饮的融合提供了新的可能,让传统药膳在现代生活中焕发出新的活力。

不过,要让“中医药+餐饮”真正走入寻常百姓家,还需解决多方面问题。研发团队需要在安全性和口感之间精益求精,确保产品既美味又适宜大众。需要建立标准化生产体系,保障所谓“养生食品”名副其实。消费者自身也要保持科学认知,不被过度宣传或不实信息误导。只有生产者和消费者形成良性互动,中式养生面包才能在市场中稳步发展,让传统中医药文化既被传承,又能适应现代生活方式的需求。

总体来看,中式养生面包的流行不仅展现了年轻人对健康饮食的关注,也体现了对文化体验的追求。它将传统药膳理念与现代烘焙工艺相结合,创造出独特的味觉体验和文化价值。理性消费仍是关键,消费者应明确文化价值与医疗效果的区别,把握好味觉享受与健康认知的平衡。这种理性与文化的融合,正是中式养生面包能够长期受欢迎、持续发展的核心所在。

-

猪肉品质排行榜:梅花肉傲视群雄,五花肉紧随其后2024-05-22 23:57:00猪肉在过去半个世纪里已经从奢侈品转变成了日常生活中不可或缺的一部分。然而,随着人们口味的提升,对于猪肉的选择也变得更加挑...

猪肉品质排行榜:梅花肉傲视群雄,五花肉紧随其后2024-05-22 23:57:00猪肉在过去半个世纪里已经从奢侈品转变成了日常生活中不可或缺的一部分。然而,随着人们口味的提升,对于猪肉的选择也变得更加挑... -

哪吒汽车欠税215万,技术与服务问题频发,企业面临多重挑战2025-05-11 16:30:41哪吒汽车作为国内新能源汽车行业的重要玩家,近年来一直受到市场的高度关注。随着一些负面消息的不断曝出,这家公司似乎正面临着...

哪吒汽车欠税215万,技术与服务问题频发,企业面临多重挑战2025-05-11 16:30:41哪吒汽车作为国内新能源汽车行业的重要玩家,近年来一直受到市场的高度关注。随着一些负面消息的不断曝出,这家公司似乎正面临着... -

沃尔沃XC60 T5四驱智逸豪华版:高性价比北欧豪华SUV,2025-05-11 16:22:33沃尔沃,作为瑞典的经典汽车品牌,诞生于1927年,至今已经有近百年的历史。沃尔沃一直以来都秉承着“以最少的投入,获得最大...

沃尔沃XC60 T5四驱智逸豪华版:高性价比北欧豪华SUV,2025-05-11 16:22:33沃尔沃,作为瑞典的经典汽车品牌,诞生于1927年,至今已经有近百年的历史。沃尔沃一直以来都秉承着“以最少的投入,获得最大... -

汽车的真正价值:不止于小定数据的数字狂欢2025-05-09 20:46:25在《小王子》中,作者通过对一座房子的描述揭示了成年人对于事物评价的标准。书中提到,如果你说到一座房子的美丽,成年人的眼中...

汽车的真正价值:不止于小定数据的数字狂欢2025-05-09 20:46:25在《小王子》中,作者通过对一座房子的描述揭示了成年人对于事物评价的标准。书中提到,如果你说到一座房子的美丽,成年人的眼中... -

春风十里,花粉来袭,河南高温25℃防护指南请查收2025-03-25 23:46:34随着春天的脚步渐渐加快,气温逐渐回升,河南的天气似乎已经提前进入了夏季模式。气温骤升至25℃,阳光明媚,花朵竞相绽放。对...

春风十里,花粉来袭,河南高温25℃防护指南请查收2025-03-25 23:46:34随着春天的脚步渐渐加快,气温逐渐回升,河南的天气似乎已经提前进入了夏季模式。气温骤升至25℃,阳光明媚,花朵竞相绽放。对... -

23万预算想圆梦V6,2015款路虎发现HSE究竟值不值得入2025-05-11 05:32:46路虎发现自1989年起便在全球市场亮相,凭借其独特的外观和卓越的越野性能,迅速成为豪华SUV市场中的一员佼佼者。2015...

23万预算想圆梦V6,2015款路虎发现HSE究竟值不值得入2025-05-11 05:32:46路虎发现自1989年起便在全球市场亮相,凭借其独特的外观和卓越的越野性能,迅速成为豪华SUV市场中的一员佼佼者。2015...