耳朵总痒却掏不出东西?这些健康信号你必须留意

导读:王阿姨今年56岁,最近总觉得耳朵深处痒得让人难受。每当追剧或休息时,她总会下意识地用小棉签或者指甲去挖耳朵,可每次掏出来的东西寥寥无几,顶多是一点灰屑。这让她百

王阿姨今年56岁,最近总觉得耳朵深处痒得让人难受。每当追剧或休息时,她总会下意识地用小棉签或者指甲去挖耳朵,可每次掏出来的东西寥寥无几,顶多是一点灰屑。这让她百思不得其解:自己平日注意卫生,耳朵为什么总是痒?家人半开玩笑说她“事儿多”,但王阿姨心里清楚,这痒感绝非表面那么简单。一次与邻居闲聊,她才发现,其实有不少同龄人也有类似困扰——耳朵总痒,却拿不出东西,有的人甚至越掏越痒。这让王阿姨开始怀疑,这背后是不是隐藏着一些健康隐患。医生提醒,耳朵的痒感可能是身体健康的一面“镜子”,尤其是某些容易被忽视的问题,更值得警惕。

很多人以为耳道痒就是因为“耳屎多”,但事实并非如此。北京协和医院耳鼻喉科副主任医师田野指出,健康人的外耳道本身具有自我清洁能力,并不需要频繁掏耳。研究显示,约26.4%的中老年人存在不同程度的耳道瘙痒,但大多数人并没有明显异物堵塞。这意味着耳痒并不等于不干净。耳道皮肤薄而敏感,外界环境或内在因素都可能刺激表皮,引起“假性发痒”或慢性炎症。尤其是春夏季节,空气潮湿或频繁游泳后,耳道环境的变化更容易导致痒感甚至感染。临床数据显示,频繁掏耳的人,其外耳道微生态平衡受损比例高达32%-46%,可见“干净不等于健康”,过度掏耳可能让耳朵更容易发炎。

耳朵发痒背后可能隐藏五类健康问题,值得认真关注。首先是慢性干性外耳道炎,这是中老年人最常见的原因。50岁以上人群中,外耳道慢性皮肤炎发生率高达17.8%,与皮肤代谢减慢、油脂分泌减少有关。掏耳反而会加重局部破损,陷入“越痒越掏——越掏越痒”的恶性循环。真菌或细菌感染也是常见原因。潮湿温暖的环境为霉菌滋生提供条件,游泳、戴耳塞或使用助听器都有可能让耳道出现隐性感染。感染初期除了瘙痒,还可能伴随轻微红肿、刺痛或者分泌物异味。第三类是过敏或慢性皮肤病,如湿疹、银屑病、脂溢性皮炎等,耳道皮肤也可能受累,出现阵发性瘙痒,普通护理难以根治。数据显示,皮肤病患者中约29.6%会出现耳部瘙痒,耳痒成为病程中常见的外在信号。

除了局部因素,全身代谢异常也可能通过耳朵发痒提示健康问题。糖尿病患者出现耳道瘙痒的概率比同龄人高出38%,这是因为高血糖影响皮肤屏障和微循环,导致耳道干痒敏感。肝肾功能异常的中老年人,也可能在早期通过耳朵或皮肤的瘙痒感察觉身体不适。现代生活节奏快、心理压力大、睡眠不足或激素波动,也会影响神经末梢敏感性,使耳朵出现“莫名痒”的现象。耳痒并非小事,它可能折射出全身健康状态,需要引起重视。

面对耳痒,许多人第一反应就是掏耳朵,但频繁掏耳往往适得其反。研究发现,每周主动掏耳超过3次的人,外耳道微损伤和继发感染风险比普通人高出57.3%。长期掏耳可能破坏表皮屏障,引发炎症或溃疡,诱发慢性瘙痒,还可能误伤鼓膜,甚至导致听力下降或感染扩散。田野医生提醒,遇到耳痒应避免用棉签、发卡、火柴等工具掏耳,这些动作存在很大危险性。科学护理耳道,应遵循“保湿、防过敏、少刺激”的原则,合理清洁耳道并关注全身健康,是远离耳痒的关键。

日常护理中,合理清洁是首要原则。外耳道具有自洁能力,日常无需频繁掏耳。沐浴或洗头时,可轻轻用毛巾擦拭耳廓外沿;若耳道进水,应偏头让水自然流出,避免深度掏耳。耳道干痒、脱屑者,可使用少量无刺激橄榄油或医学硅油涂抹耳道口,但切忌深入。慢性皮肤病或过敏体质者,应遵医嘱使用药膏,不可自行使用止痒药物。应减少诱因,如控制环境湿度、减少频繁游泳或佩戴耳塞,助听器需每日清洁消毒,以保持耳道微生态平衡。

关注全身健康与心理调节也很重要。若耳痒伴随口干、排尿异常、皮肤脱屑等症状,应警惕糖尿病、肝肾疾病或全身性过敏等基础病变,定期体检不可忽视。对于因心理压力或激素波动引起的耳痒,可尝试温和按摩耳后及颈部,促进血液循环,缓解紧张神经。如果经过合理护理仍反复发作或症状加重,应及时就医,明确病因并进行针对性治疗,切勿自行掏挖,以免小问题演变成大麻烦。

耳朵的痒感虽然微小,却可能折射身体健康状况。从皮肤干燥、慢性炎症,到感染、代谢异常甚至心理压力,耳痒背后可能潜藏多种健康信号。通过科学护理、合理生活习惯以及关注全身健康,可以有效缓解耳道瘙痒、防止潜在疾病发展。王阿姨的经历提醒我们,耳朵痒不是小问题,它传递的信号值得我们认真对待。正确护理耳道并定期体检,是维护耳部健康和整体健康的有效方法。

-

2025款小鹏X9即将上市,创新升级带来全新驾乘体验2025-04-16 21:17:462025款小鹏X9的上市,定于4月15日正式发布,预售价为39.98万元起,相较于2024款的起售价35.98万元,价格...

2025款小鹏X9即将上市,创新升级带来全新驾乘体验2025-04-16 21:17:462025款小鹏X9的上市,定于4月15日正式发布,预售价为39.98万元起,相较于2024款的起售价35.98万元,价格... -

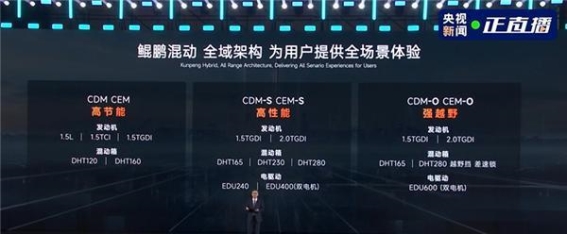

奇瑞鲲鹏天擎混动发动机亮相,开启全球新能源新纪元2025-04-12 00:40:072025年4月10日,奇瑞汽车在一场以“技术破界·混动升维”为主题的发布会上,向世界展示了其突破性技术成果——鲲鹏天擎混...

奇瑞鲲鹏天擎混动发动机亮相,开启全球新能源新纪元2025-04-12 00:40:072025年4月10日,奇瑞汽车在一场以“技术破界·混动升维”为主题的发布会上,向世界展示了其突破性技术成果——鲲鹏天擎混... -

败笔藏深,剧情依旧精彩——解析《不可告人》中的两个演员2024-05-13 04:51:07国产电视剧在第一季度可谓是纷纷扬扬,尤其是网络剧,更是接连涌现出许多爆款。而在这股热潮中,《不可告人》作为一部刑侦剧,更...

败笔藏深,剧情依旧精彩——解析《不可告人》中的两个演员2024-05-13 04:51:07国产电视剧在第一季度可谓是纷纷扬扬,尤其是网络剧,更是接连涌现出许多爆款。而在这股热潮中,《不可告人》作为一部刑侦剧,更... -

商用车产业的绿色转型与智能升级之路2025-04-13 19:27:10随着我国商用车产业的转型升级进入关键期,行业正面临着多方面的挑战与机遇。2024年,市场需求低迷,运输价格持续下行,这导...

商用车产业的绿色转型与智能升级之路2025-04-13 19:27:10随着我国商用车产业的转型升级进入关键期,行业正面临着多方面的挑战与机遇。2024年,市场需求低迷,运输价格持续下行,这导... -

-

新博越L智能驾控,成就未来出行新体验2025-05-11 05:29:48新博越L作为吉利汽车在智能化领域的最新力作,凭借其领先的科技配置与卓越的驾驶性能,逐渐成为现代消费者心中智能SUV的代表...

新博越L智能驾控,成就未来出行新体验2025-05-11 05:29:48新博越L作为吉利汽车在智能化领域的最新力作,凭借其领先的科技配置与卓越的驾驶性能,逐渐成为现代消费者心中智能SUV的代表...